西新井大師から六阿弥陀へ至る道標が数々見られます。

西新井大師から反時計回りに廻る六阿弥陀詣が伺えます。

【六阿弥陀道・大師道】

○ 六阿弥陀道標 (足立区西新井大師門前)

○ 弘法大師道・六阿弥陀道道標(足立区西新井大師裏門)

○ 六阿弥陀道標 (足立区高野胡録神社)

○ 六阿弥陀道標 (足立区江北2丁目)

別頁

○ 六阿弥陀道標 (足立区江北1丁目)

○ 六阿弥陀道道標 (足立区扇) 別頁

○ 小台の道標 (足立区小台)

○ 小台橋 (小台の渡し)

○ 西新井大師道道標(北区田端新町)

○ 六阿弥陀道標 (北区東田端)

○ 六阿弥陀道標/弘法大師道道標(足立区立郷土博物館)別頁

西新井大師門前に、六阿弥陀道標があります。

二番目の延命院への道標となっています。

十八丁とあり、18丁×109mでおよそ2kmです。

浅草諏訪町と下総野田上町の2名による造立です。

(正面右)「是□り左り」

(正面)「六阿ミ多"」

(正面下)「道のり十八丁」

(正面左下)「二者"んめ道」

(左側面)「浅草諏訪町〜

下総野田上町〜」

(右側面)「寛政八丙辰年二月吉日」

裏門から入ってすぐ左手に、「弘法大師道/六阿弥陀道」の道標があります。

浅草威光院の中興、法印秀仙の建立です。

六阿弥陀とは関係のない他の寺の住職が道標を建てたのが不思議です。

(正面)「是より左り/弘法大師 六阿弥陀/道」

(左面)「安永丙申五年三月」(安永5(1776)年の道標です)

(右面)「江戸浅草威光院秀仙建之」

江戸時代には第六天社と称して高野村の鎮守で、神仏分離令の際に胡録神社と改称したといいます。

<脇参道入口>

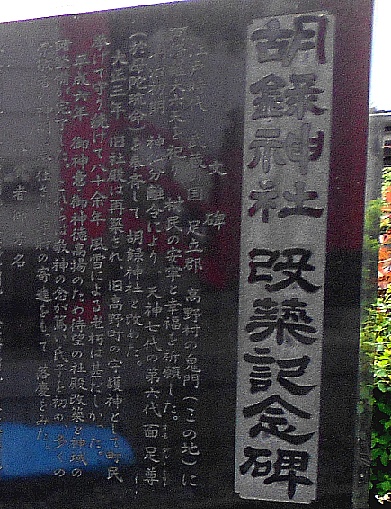

<胡録神社改築記念碑>

(文碑)

「胡録神社改築記念碑

文碑

江戸時代武蔵の国足立郡高野村の鬼門(この地)に阿修羅大六天を祀り、村民の安寧と幸福を祈願した。

明治初期神仏分離令により、天神七代の第六代面足尊(於母陀琉命)を奉斉して胡録神社と改めた。

大正三年旧社殿は再築され、旧高野町の守護神として町民挙げて守り続けて八十余年風雪による老朽は甚だしかった。

平成六年御神意・御神徳高揚のため待望の社殿改築と神域の諸整備が完了した。これらは敬神の念が篤い氏子を初め、多くの崇敬者が神明に奉仕され、浄財の寄進をもって落慶をみた。」

<出征軍人紀念碑>

明治時代の建碑で、日露戦争の紀念碑かと思います。

・左道標 年号読み取れず(一連の道標に見えるので、寛政8(1796)年銘と推定)

(正面)「弘法大師道」

(右面)「右り 六阿弥陀道」

(左面)「浅草駒形町〜 同諏訪町〜」

・右道標 寛政8(1796)年銘です。

(正面)「弘法大師道」

(右面)「右り 六阿弥陀道」

(左面)「寛政八丙辰二月吉日」

「浅草〜町〜伊勢屋〜 同材木町〜丁字屋〜」

寛政8(1796)年銘の道標です(移設)。

(正面)「左り 弘法大師道」

(右面)「みぎ 六阿ミ多"ミち」

(左面) 奉納者は「浅草材木町」の車屋吉兵衛と「同町」の筒屋〜の2名が刻まれています。

天保11(1840)年の弘法大師及び六阿弥陀一番への道標です。

(正面) 「弘法大師道」

(同右下)「大師江 二十丁」

(同左下)「六阿ミ□一者"んへ 八丁」

(右側面)「小台村講中」

大師へも六阿弥陀一番へも実際の距離より大分短いです。

資料によると移設とありました。

<子育地蔵菩薩>

覆屋にあるのは、文久3(1863)年銘の子育地蔵菩薩です。

宝珠山正覚寺は小台村にあった恵明寺の末寺で、荒川河川改修工事に伴い廃寺となり、

荒川辺八十八ヶ所霊場の第26番札所は恵明寺に移動しています。(「猫のあしあと」を参照しました。)

(表)「子育地蔵菩薩」

「文久三癸亥年正月」

「宝珠山 正覚寺」

(裏)「世話人小泉仁兵衛」

近くに「小台の七庚申」があります。荒川放水路開削に伴う移設です。

七基の庚申塔は、承応3(1654)年から元文元(1736)年の間に造立されたものです。

三基に「宮城村」と刻まれています。

(説明板)

「小台の七庚申

庚申信仰は、中国の道教に基づくもので、日本には平安時代に貴族社会へ伝わり、江戸時代には広く庶民の間に広まった。庚中信仰は、六十日に一度訪れる庚中の日の夜に、人間の体内にいる三尸虫(さんしちゅう)と呼ばれる三匹の虫が睡眠中の人間の体から抜け出て、その人間の罪を天帝に密告し、密告された人間は寿命が縮んでしまうというものである。そこで人々は睡眠をとらずに夜通し酒食を共にすることで、三尸虫が体内から出るのを防ごうとした。これが庚申待と呼ばれる風習である。そして、庚申待を継続した記念に皆で庚申塔を建てるようになった。

ここに集まっている庚申塔は、大正初期にはじまった荒川放水路の開削工事で水没する運命にあったもので、その運命を惜しんだ下川亀蔵氏が自家の移転と共に、ここに移転安置したものである。

承応三年(一六五四)から元文元年(一七三六)に造立された堂々とした造りで、江戸期に庚申信仰が盛んであったことを物語っている。塔には、武州下足立郡淵江領宮城村の刻銘があるが、ここの地名をとって、小台の七庚申(足立区登録有形民俗文化財)と呼ばれ、人々の信仰を集めている。

多くの民俗資料が消減していくなかで、区民の努力によって保護保存されている代表的なものである。

令和元年十二月 東京都足立区教育委員会」

<庚申板碑>

一番左は一番古い承応3(1654)年銘の板碑型の庚申塔です。下部に二猿が描かれています。

右下に「法主恵明寺」とあります。

六阿弥陀詣の巡拝者も利用した「小台の渡し」がありました。

欄干に、小台の渡しが描かれているレリーフもあります。

(別途記載)

都電の踏切を越えて、旧小台通りを進みます。佐藤病院の煉瓦塀が印象深いです(別途記載)。

西新井大師道が明治通りを横切るところに、道標があります。

(左)「みちしるべ 左 王子稲荷道 約二十七丁」

(右)「みちしるべ 右 西新井大師道 約六十三丁」

(裏)「昭和四十八年十二月吉日 橋本屋六代鈴木金郎建之」

JR東日本の田端運転所の角に文政11(1828)年銘の道標があります。

3つに折れた修復跡があります。右へ11丁先には小台の渡しがあります。

左は線路に遮られていますが、音無川に突き当り、音無川沿に進み、蝉坂(こちら)に至り、無量寺の標石(こちら)にいたります。

(正面)

「右 六阿弥陀道 西新井弘法大師道 □先船わたし場迄十壱丁」

(左側面)

「左 王子道」

(右側面)

「干時文政十一□□年十一月吉日」

「世話人 田畑村 安右衛門 日暮里 武蔵屋市五郎」