○ 緑町公園

・葛飾葛飾生誕の地

・冨嶽三十六景神奈川沖浪裏(マンホール蓋)

・南割下水

・津軽家上屋敷跡

・江川太郎左衛門屋敷跡前

○ 江川太郎左衛門屋敷跡

○ 野見宿禰神社

○ 河竹黙阿弥終焉の地

〇 三遊亭圓朝住居跡

○ 山岡鉄舟生家跡

北斎通り沿いに、墨田区立緑町公園があり、墨田区の説明板が3枚あります。

公園の南端には「すみだ北斎美術館」があります。

緑町公園

すみだ北斎美術館

<富嶽三十六景モザイク画>

緑町公園には、北斎の富嶽のモザイク画が路面にあります。

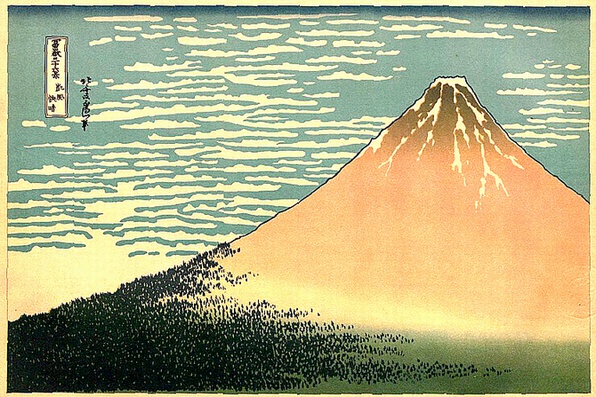

「富嶽三十六景」(国立国会図書館蔵)

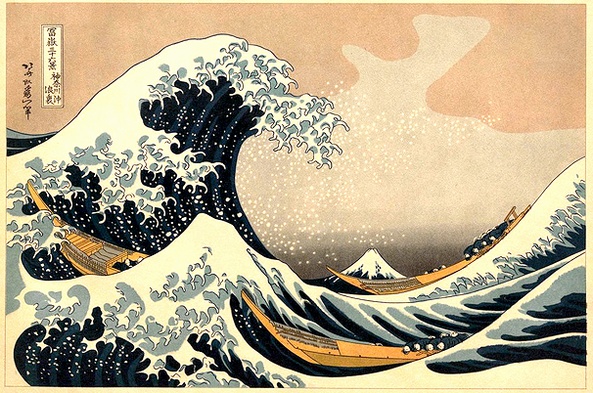

緑町公園に沿った歩道に「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」(北斎)がデザインされたマンホール蓋が設置されています。

北斎通りのあられ屋の壁にも「神奈川沖浪裏」が掲げられています。

<葛飾北斎生誕地>

緑町公園北西端に説明板「葛飾北斎生誕の地」があります。

(説明板)

「絵画と文学 葛飾北斎生誕地(墨田区亀沢付近) 51

宝暦十(一七六〇)年九月二十三日、本所南割下水(墨田区亀沢)付近に生まれた北斎は、浮世絵の役者絵を出発点として、狩野派、光琳派、大和絵など、さまざまな流派の技法を学び、新しい画風をどんどん確立させて、多くの名作を遺しました。

代表作『富嶽三十六景』は、天保二(一八三一)年から天保四(一八三三)年にかけて制作。とても七〇歳を過ぎてからの作品とは思えません。八〇歳を過ぎても創作意欲は衰えず、死の床に就いた嘉永二(一八四九)年、「あと一〇年、いや五年でよいから生きさせてくれ、そうすれば真の画工になれる」といって息を引き取ったといわれています。常に新しい画法に取り組んできた北斎らしい臨終の言葉でした。 墨田区」

現在の北斎通りが南割下水だったところです。

(説明板)

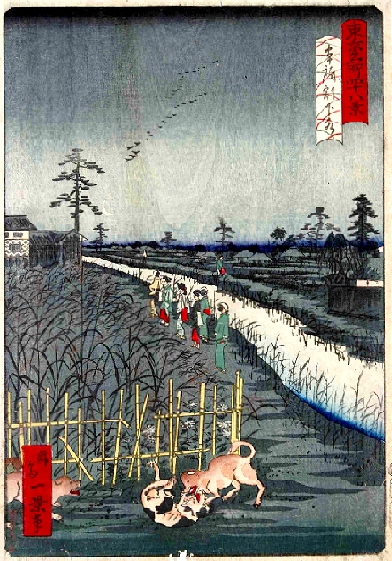

「江戸の町 南割下水 7

明暦の大火後に、幕府は本所深川の本格的な開発に乗り出します。まず着手したのは、竪川、大横川、北十間川、横十間川などの運河と掘割の開削と、両国橋の架橋です。掘割の一つが南割下水て、雨水を集めて川へ導くために開削されたものです。北には(現在の春日通り)北割下水も掘られました。

幅は一間(約一・八メートル)から二間足らずで、水も淀み、暗く寂しい場所でしたので、本所七不思議の「津軽屋敷の太鼓」「消えずの行灯」「足洗い屋敷」の舞台にもなりました。

昭和初期に埋め立てられましたが、この付近で葛飾北斎が生まれたところから、今では「北斎通り」と名を変えています。また、この辺りには、三遊亭円朝や歌舞伎作者の河竹黙阿弥も住んでいました。 墨田区」

「関東大震災以前の本所割下水」

「ひがしん北斎ギャラリー」の展示から引用します。

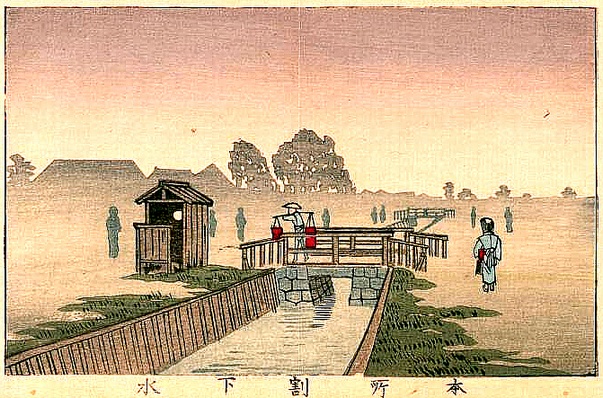

「本所割下水」(井上安治)

井上安治が「本所割下水」を描いています。

「東京名所四十八景 本所割下水」 (昇斎一景 明治4年 都立図書館蔵)

割下水は北と南の2ヶ所にあり、単に「割下水」という場合は南の割下水を指していました。

南の割下水が描かれていると思いますが断定はできません。

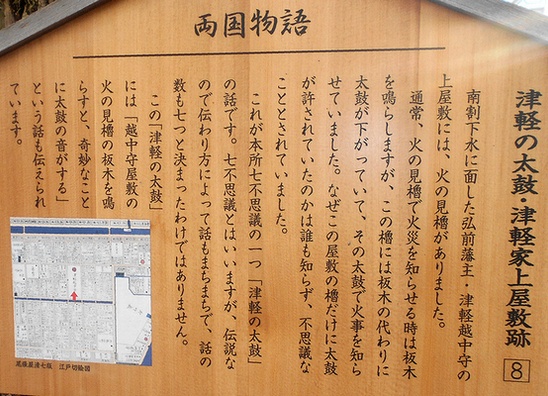

(説明板)

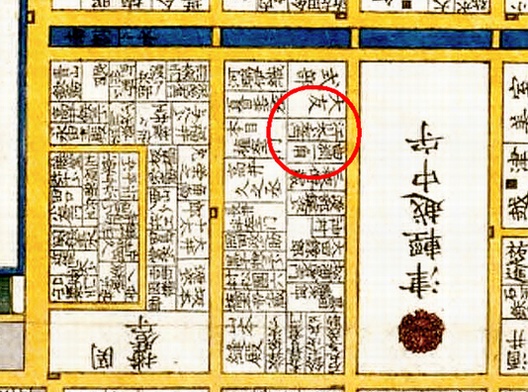

「両国物語 津軽の太鼓・津軽家上屋敷跡 8

南割下水に面した弘前藩主・津軽越中守の上屋敷には、火の見櫓がありました。

通常、火の見櫓で火災を知らせる時は板木を鳴らしますが、この櫓には板木の代わりに太鼓が下がっていて、その太鼓で火事を知らせていました。なぜこの屋敷の稽だけに太鼓が許されていたのかは誰も知らず、不思議なこととされていました。

これが本所七不思議の「津軽の太鼓」の話です。七不思議とはいいますが、伝説なので伝わり方によって話もまちまちで、話の数も七つと決まったわけではありません。

この「津軽の太鼓」には「越中守屋敷の火の見櫓の板木を鳴らすと、奇妙なことに太鼓の音がする」という話も伝えられています。 墨田区」

江川太郎左衛門屋敷には、ジョン万次郎も住んでいました。

(説明板)

「江戸の町 江川太郎左衛門屋敷跡前 9

江川太郎左衛門は、伊豆韮山を本拠地とした幕府の世襲代官で、太郎左衛門とは江川家の代々の当主の通称です。なかでも有名だったのが、三十六代の江川英龍(一八○一〜五五)です。

彼は洋学の中でも、とりわけ近代的な沿岸防備の手法に強い関心を抱き、日本に西洋砲術を普及し、韮山に反射炉を築いて江戸防御のため、江戸湾内に数ヵ所あった砲台(お台場)を造りました。また、日本で初めてパンを焼いた人物だともいわれています。

この屋敷は、代官の役所も兼ねていて、土佐国中濱村の漁師で、嵐で遭難し、米国の捕鯨船に救われ、ほぼ十年振りに帰国した中濱萬次郎を敷地内の長屋に住まわせ、英語を講義させたといわれています。 墨田区」

こちらは、江川太郎左衛門屋敷跡にある説明板です。

江川太郎左衛門の終焉の地です。

(説明板)

「江川太郎左衛門屋敷跡 所在地 墨田区亀沢一丁目三番

幕末に活躍した江川太郎左衛門英龍は、享和元年(一八○一)現在の静岡県伊豆の国市韮山に生まれました。天保六年(一八三五)三十五歳の時、韮山代官に就任し、伊豆・駿河・相模・武蔵・甲斐の五か国の天領(幕府の直轄地)を管理していました。代官の役所は韮山と江戸の二か所にあり、韮山役所で伊豆国・駿河国駿東郡の支配にあたり、残りは江戸屋敷で管理していました。嘉永七年(一八五四)の頃には、最も多くの家来を召し抱えており、江戸屋敷には手三3人、手代十四人がいたようです。

韮山代官となった英龍は、領民のために誠実な仕事を行ったので、郡内地方では、端午の節句に「世直江川大明神」と書かれた紙のぼりを立てていたようです。

その後、海防の視点から、西洋文化の知識を積極的に摂取し、品川台場の建設などに尽力しました。韮山に鉄製大砲を製造するための反射炉を建設したことでも知られています。

また、外国からの攻撃に備え、保存性、携帯性にも優れていた乾パン(兵糧パン)を日本で初めて考案し焼かせたことでも有名です。

安政二年(一八五五)一月十六日、この地で五十五歳の生涯を閉じ、韮山の本立寺に葬られました。

平成二十八年二月 墨田区教育委員会」

江川太郎左衛門

享和元年5月13日(1801年6月23日)〜安政2年1月16日(1855年3月4日)

「江川太郎左衛門像」(「幕末・明治・大正回顧八十年史」 東洋文化協会 昭和10年)

「江川坦庵像/江川坦庵筆」(「近世二十傑 第5巻」 伊藤痴遊 昭和11年)

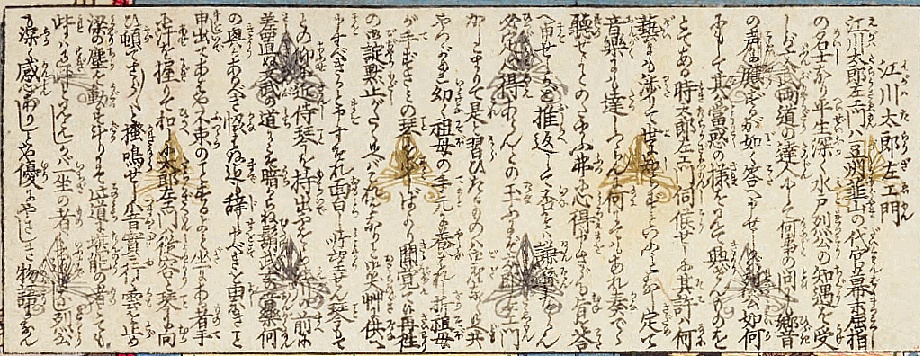

「近世人物誌 江川太郎左衛門」(芳年 やまと新聞社 明治20年)

水戸烈公(徳川斉昭)の屋敷に江川太郎左衛門は招かれます。

江川太郎左衛門は文武両道の達人であることから、烈公は、侍従に琴を持ち出させます。

江川太郎左衛門は止むを得ず琴を奏でると、その素晴らしさに、その場にいた一同と烈公は深く感心した逸話を描いたものです。

※伊豆韮山反射炉については、こちらで記載。

※品川台場(品海砲台)については、こちらで記載。

野見宿禰神社は、高砂浦五郎(初代高砂親方)の尽力により、明治17(1884)年に相撲の神様として野見宿禰を祀り、創建したといいます。

相撲協会や関係者の崇敬を集めています。

歴代横綱の銘を刻んだ歴代横綱の碑が2基あります。

<稲荷社>

<野見宿禰神社>

(説明板)

「大相撲 野見宿禰神社 10

かつてこの東側に高砂部屋がありました。明治十八年(一八八五)に親方の高砂浦五郎が、津軽家上屋敷の跡地であったこの地に、相撲の神様として知られる野見宿禰を祀ったのが、この神社の始まりです。

石垣の石柱には、力士や相撲関係者の名前が刻まれており、本場所前には必ず、相撲協会の神事が行われます。

境内には、昭和二十七年(一九五二)に相撲協会によって建てられた歴代横綱石碑があり、その一基には、初代の明石志賀之助から四十六代朝潮太郎までの名前が、もう一基には四十七代柏戸剛以降の名前が刻まれています。 墨田区」

<歴代横綱の石碑>

(説明板)

「歴代横綱の石碑 所在地 墨田区亀沢二丁目八番十号 野見宿禰神社内

歴代横綱の名前を刻んだ二基の石碑は、昭和二十七年(一九五二)十一月に日本相撲協会が建立しました。

一基は、初代明石志賀之助から四十六代朝汐(潮)太郎までの名前を刻み、もう一基には、四十七代柏戸剛以降の名前が刻まれています。

野見宿禰神社は、明治十七年(一八八四)に初代高砂親方(高砂浦五郎)が相撲の始祖とされる「野見宿禰」を祀ったのが始まりです。

玉垣には、力士や相撲関係者の名前が刻まれており、今でも東京での本場所前には、必ず日本相撲協会の関係者が神事を執り行うなど、相撲界が信仰している神社です。

創建当時は、神社の東側に初代高砂親方の部屋があったそうです。また、この地は、陸奥弘前藩津軽家の上屋敷跡でもあります。

平成二十八年三月 墨田区教育委員会」

<歴代横綱の石碑>

一基には初代明石志賀之助から46代朝潮太郎まで、もう一基には47代柏戸剛以降の名前が刻まれています。

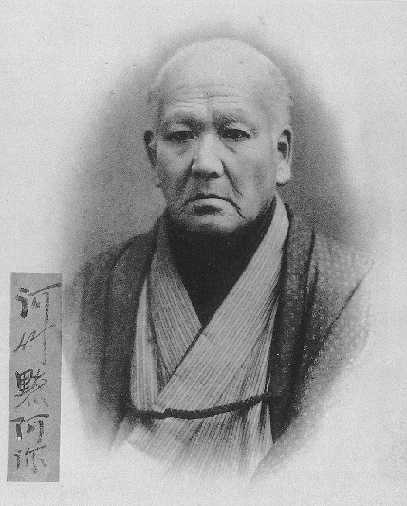

(説明板)

「河竹黙阿弥終焉の地 所在地 亀沢二丁目十一番

河竹黙阿弥は坪内逍遥に「江戸演劇の大問屋」と呼ばれた狂言作者です。黙阿弥の本名は吉村芳三郎。江戸日本橋の商家に生まれるも遊興にふけって勘当され、遊蕩三昧の生活を送る中で細木香以らと交流を深めました。歌舞伎をはじめ、狂歌や茶番などにも興じ、ニ十歳で五代目鶴屋南北に入門、勝諺蔵を名乗りました。後に二代目河竹新七を襲名し、嘉永七年

(一八五四) に江戸河原崎座で初演された「都鳥廓白浪(忍ぶの惣太)」が四代目市川小団次との提携で大当たりを取り、「小袖曽我薊色縫(十六夜清心)

」、「三人吉三廓初買」など、現在も上演される作品を次々と世に送り出してゆきました。七五調の美しい台詞を巧みに活かして幕末の人々を生き生きと描き出し、三六〇編に及ぶ作品を残しました。明治の新時代にも活躍、明治十四年

(一八八一) に引退を表明し、黙阿弥と号しましたが、その後も劇作の筆を置くことはありませんでした。

明治二十年三月、黙阿弥は浅草の自宅を三代目新七に譲り、自身は葦原だった本所南双葉町三十一番地(現亀沢二丁目十一番)に自宅を新築し、転居しました。周囲に塀をめぐらせた広い新宅は南割下水(現北斎通り)のほど近くにあり、庭には潮入の池や二階建ての土蔵、書斎とした四畳半の離れが造られていました。黙阿弥は「本所の師匠」と呼ばれてこの地で六年間を過ごし、九代目市川團十郎のために「紅葉狩」、五代目尾上菊五郎のために「戻橋」などを書き上げました。

黙阿弥の人柄は彼の作品とは対照的で、穏やかでもの静かであったとされています。自らの死も予期していたのか、黙阿弥は財産分与や蔵書などの整理、友人への挨拶まわりなどなすべきことを終えて、明治二十六年一月二十二日に七十七年の生涯を閉じました。

平成二十七年一月 墨田区教育委員会」

(参考)

「河竹黙阿弥肖像」(国立国会図書館「近代日本人の肖像」)

文化13年2月3日〜明治26年1月22日(1816年3月1日〜1893年1月22日)

「河竹黙阿弥翁住居跡之碑」(こちらで記載)

「河竹黙阿弥顕彰碑」(こちらで記載)

「日月星享和政談」(延命院事件を題材)(こちらで記載)

三遊亭圓朝は、明治9(1876)年から明治28(1895)年まで、この地で過ごしました。

住居跡の北側にあたる「亀沢第一児童遊園」内に説明板「三遊亭圓朝住居跡」が設置されています。

(説明板)

「三遊亭圓朝住居跡 所在地 墨田区亀沢二丁目十三番七号

三遊亭圓朝(一八三九〜一九〇〇)は、江戸時代後期から明治時代にかけて活躍した落語家です。本名は出淵次郎吉。父は二代目三遊亭圓生の門人橘家圓太郎で、後に圓朝も圓生に弟子入りしました。

初舞台は弘化二年(一八四五)三月で、小圓太と名乗りますが、異父兄で僧侶の玄昌の勧めにより一時高座から離れました。池之端の紙屋葛西屋で奉公したり、玄昌の住まう谷中の長安寺に母と同居したのもこの頃で、新作怪談の創作に影響を与えたと考えられています。

その後、再び圓生門に戻り十七歳で圓朝を称します。元治元年(一八六四)に二十六歳で両国垢離場の昼席の真打となります。人情噺、怪談噺、落し噺などで江戸落語を集大成し、とりわけ人情噺では落語の話芸をより高度な次元に押し上げました。

圓朝は明治九年(一八七六)十月に浜町から本所南二葉町二十三番地(この公園の南側、現在の亀沢二丁目十二番)に移り、同二十八年に牛込に転居するまでの十九年間をこの地で過ごしました。この間、本所に住んだ薪炭商塩原太助をモデルにした名作『塩原多助一代記』を生み、明治二十二年四月には三遊派の隆盛を記念して木母寺境内に三遊塚を建立しました。

代表作に「真景累ケ淵」「怪談牡丹灯篭」「怪談乳房榎」「塩原多助一代記」「文七元結」など多数あります。

平成二十五年三月 墨田区教育委員会」

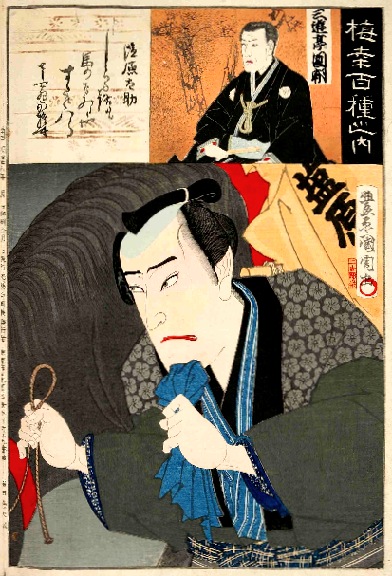

「梅幸百種之内 塩原太助」(豊原国周 都立図書館蔵)

三遊亭圓朝の代表作の一つ、「塩原多助一代記」は歌舞伎にもなり、

五代目菊五郎は塩原多助を演じました。

堅川中学校正門脇にあった説明板「山岡鉄舟旧居跡」が、平成30年の説明板「公立本所小学校跡」に代わっています。

新しい説明板には山岡鉄舟について言及されていません。

(説明板)

「公立本所小学校跡 所在地 墨田区亀沢四丁目11番15号 墨田区立竪川中学校

当地にほど近い亀沢三丁目13番地には、久保尊保(田安徳川家家臣)が明治4年(1871)に開いた私塾、松川堂がありました。松川堂は明治7年5月に公立本所小学校となり、明治8年11月、当地に校舎が新築されました。

校舎は日本で本格的な洋風建築が普及する前に建てられた擬洋風建築の建物で、バルコニーに唐破風を付けた二階建ての洋風建物を中央に配し、その両側にガラス戸をはめ込んだ平屋の和風建物が接続していました。

本所小学校は、開校当時、近所に屋敷を構えた尾張徳川家より多額の寄附を受けました(このため尾張学校とも呼ばれました)。徳川家の資料の中には校舎を撮影した写真も残され、文明開化の息吹を伝える建物が本所地域の子供たちの新しい教育の場となったことをよく伝えています。

児童256名、教員5名から始まった本所小学校は、明治44年 (1911)

には児童2094名、教員30名を数えまでになり、廃校となる昭和21年 (1946) までの間に8,000名を超える卒業生を送り出しました。

平成30年11月10日 墨田区教育委員会」

天保7(1836)年)に生まれた山岡鉄舟の生家である小野家は、堅川中学校正門辺りにありました。

(旧説明板)

「山岡鉄舟旧居跡

所在地 墨田区亀沢四丁目十一番十五号 竪川中学校内

江戸末期の幕臣で剣術家、維新後に無刀流の創始者ともなり、侍従も勤めた山岡鉄舟の生家小野家がこの中学校の正門の辺りにありました。

鉄舟は天保七年(一八三六)、御蔵奉行だった旗本小野朝右衛門高福の五男として生まれ、鉄太郎と名付けられました。

安政四年(一八五七)頃、槍術で知られる旗本山岡静山の妹婿となり山岡高歩、号は鉄舟を名乗りました。鉄舟の義兄にあたる槍の名手精一郎は、旗本高橋家に入婿し、後に泥舟と号するようになります。勝海舟も含めてこの三人は「幕末の三舟」として知られています。

慶応四年(一八六八)、江戸城総攻撃に先立ち鉄舟は西郷隆盛と接触し、勝海舟と協力して江戸城無血開城への道を開きました。

明治維新後、静岡県や茨城県などで参事や県令となり、明治四年(一八七一)より明治天皇の侍従として厚い信頼を得ましたが、同二十一年(一八八八)五十三歳で死去し、台東区谷中の全生庵に葬られました。

鉄舟は書家一楽斎としても有名で、区内木母寺にある「三遊塚」の碑は鉄舟(表)、泥舟(裏)の筆になります。

平成二十年二月 墨田区教育委員会」