○ 南蔵院跡(しばられ地蔵と業平伝説)

〇 業平橋

〇 大横川親水公園

東水元

浅草通りに、説明板「南蔵院跡(しばられ地蔵と業平伝説)」が設置されています。

(説明板)

「南蔵院跡(しばられ地蔵と業平伝説)

所在地 墨田区吾妻橋三丁目六番

この一画には、しばられ地蔵でよく知られる南蔵院という寺院がありました。しばられ地蔵とは、大岡政談で一役買ったお地蔵様のことです。

ある時、日本橋木綿問屋の手代が業平橋の近くで商品の反物を盗まれてしまいます。商いの疲れからお地蔵様のそばで居眠りをしていた間のことなので、手がかりがまるでありません。そこで町奉行大岡越前守は一計を案じ、このお地蔵様を犯人として縛り上げ奉行所に運びました。その上、お白州で地蔵の裁きをする旨のお触れまで出したのです。この噂はたちまち広まり、お裁き当日の奉行所は詰めかけた野次馬でごったがえし大混乱となりました。越前守は騒ぎを起こした罰と称して、見物に集まった人々に一反ずつ反物を納めさせました。すると、集まった反物の中には予想どおり盗品が混じっていました。越前守は納め主を割り出して真犯人を捕らえ、事件は無事解決したのでした。

この話から、南蔵院のお地蔵様を縛ってお願いすると、失くしたものが戻ってくるとか、泥棒よけのご利益があると信じられるようになり、しばられ地蔵と呼ばれ、人々の信仰を集めるようになりました。

一方、南蔵院の境内にはかつて業平天神社がありました。平安時代の歌人・在原業平をまつったものといわれます。業平は、隅田川を舟で渡ったときに「名にし負はば いざ言問はむ都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと」と詠みました(『伊勢物語』)。現在も地名や橋の名前などに業平の名前を残しているのは、このことに由来しています。

南蔵院は、昭和元年(一九二五)に葛飾区水元に移転しましたが、現在でもしばられ地蔵の信仰と風習で知られています。

平成二十一年三月 墨田区教育委員会」

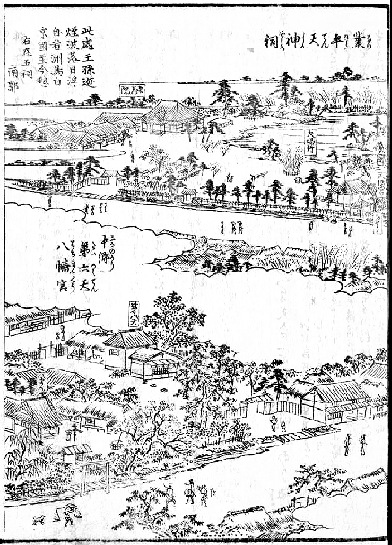

「江戸切絵図」

南蔵院部分の抜粋です。

「江戸名所図会 業平天神祠」

上部左に「南蔵院」、右に「業平天神祠」が描かれています。

通りに面して「ちそう」も見えます。

業平橋は、浅草通りの大横川親水公園に架かる橋です。

国旗掲揚塔があり「業平橋一丁目町会 オリンピック記念 昭和三十九年一月元日再建」と記されています。

「大横川親水公園」に、説明板「鬼平情景 業平橋」が設置されています。

(説明板)

「鬼平情景 業平橋

最初の橋は、本所開拓で開削された横川に、寛文二(一六六二)年に架けられました。長さ七間、幅二間の板橋です。橋名は、すぐ西にあった南蔵院境内に「伊勢物語」の悲運の主人公、在原業平の作とされる衣冠の木座像をご神体とする業平天神社があったことによります。

「東下り」に因み舟形の業平の塚もあったとされています。南蔵院は大岡裁きの「しばられ地蔵」で有名ですが、現在は葛飾区東水元に移転しています。

鬼平犯科帳では、「敵」に登場します。五郎蔵が人気のない業平橋を渡った時、人につけられていると感じ、すばやく西尾隠岐守下屋敷わきの木立へ飛びこんで提灯の明かりを消し、後ろを伺う場面があります。江戸の頃はこの辺りで採れた業平蜆が美味で特産品とされ、作品にもたびたび出てきます。

墨田区」

<旧業平橋駅(とうきょうスカイツリー駅)>

2012年3月17日に改称された「とうきょうスカイツリー駅」の改称前の駅名は「業平橋駅」でした。

今も「旧業平橋」との記載が残されています。

「大横川親水公園」は、大横川を整備した総延長1,800mの親水公園です。業平橋から錦糸町へと続きます。

<船>

船をモチーフにした公園管理施設があります。建物の両脇には蒸気船の外輪が備えられています。

船の操舵部は展望スペースとなっています。

螺旋階段で登ります。屋上からはローラー滑り台が伸びています。

<Reflectscape>

GTS(東京芸大+台東区+墨田区)観光アートプロジェクトの一環で作られた作品「Reflectscape」です。

(説明板)

「J Reflectscape 2011年制作

「東京スカイツリーを見るという事は、東京スカイツリーの方向を見上げる事」そんなお決まりのスタイルを変えてみよう。東京スカイツリーを背に大きな凸面鏡をのぞき込むと、そこには自分と東京スカイツリー、リアルとアンリアルが混じった新しい風景があります。そびえ立つ巨大ツリーは親近感が湧く存在に転換され、大鏡は想像力を解放する装置となります。「不思議な東京スカイツリーと記念撮影できる」そんな新しいビューポイントをイメージしています。」

<瓦のベンチ> 業平橋南側

GTS(東京芸大+台東区+墨田区)観光アートプロジェクトの一環で作られた作「瓦のベンチ」です。

設置地域周辺はその昔、本所区小梅瓦町と呼ばれた瓦の生産が盛んな場所でした。

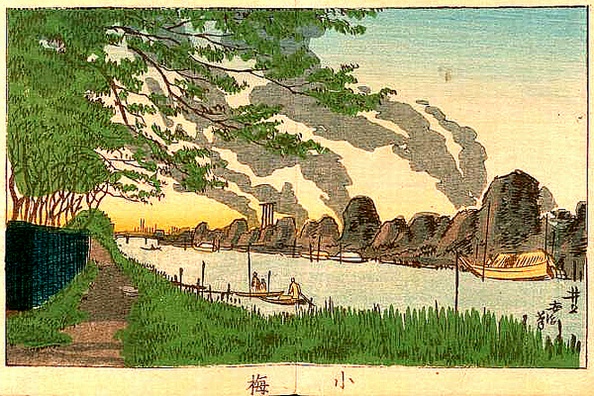

「小梅」(井上安治 国会図書館蔵)

明治の初期も瓦の生産が盛んだった様子がうかがえます。

業平山南蔵院東泉寺と号します。

関東大震災で罹災したため現在地に移転してきましたが、かつては本所にあった寺院で、しばられ地蔵で有名となりました。

縄でぐるぐる巻きにされている「しばられ地蔵」が、年に一度、縄が解かれる縄解き供養が大みそかに行われます。

<道標>

東水元公園の角に道標があります。

(正面) 「江戸名所縛られ地蔵尊入口」

(右側面)「右 天台宗成平山南蔵院」

(裏面) 「昭和四歳五月二十八日 本所業平橋ヨリ移轉 當山第三十九世日吉圓順代」

<道標>

(正面)「天台宗業平山南蔵院」

昭和17(1942)年10月の建立です。

<結びだるま市>

大晦日と元旦の二日間、「結びだるま市」が開催されます。

この中で、しばられ地蔵の縄解き供養が大みそかに行われ、元旦に初縄かけが行われます。

2つの道標ともに「結びだるま市」の案内板がくくりつけられていました。

<山門>

左標柱「天台宗業平山南蔵院」

右標柱「江戸名所 縛られ地蔵尊」

(説明板)

「史跡しばられ地蔵尊

当山は業平山南蔵院東泉寺と号し貞和四年(約六〇〇年前)林能法師の開創に成い、境内の地蔵堂には「しばられ地蔵尊」が安置されている。「しばられ地蔵尊」は昭和四年旧本所区中之郷(墨田区吾妻橋三丁目)から寺とともにこの地に移転してきた。

大岡政談の一つとしても祐である「しばられ地蔵尊」は昔より、盗難除け、足止め、厄除け、あらゆる願い事を叶えるとして祈願するものが多く、祈願者は先ず地蔵尊を荒縄でしばり成就の暁には、これを解く風習となっている。 南蔵院」

<手水舎>

人感知センサー式はよく見ますが、足踏みペダル式の手水鉢は初めて体験しました。

<開運の鐘>

<藤棚>

<弘法大師像>

藤棚の下に、天台宗の最澄ではなく、真言宗の弘法大師像が祀られています。

<出世牛>

藤棚の前にいる「出世牛」です。

<寺務所>

<本堂/聖徳の松>

山門をくぐると左手に本堂があります。

本堂の前には老松「聖徳の松」があります。

<聖徳太子堂>

<地蔵堂>

<しばられ地蔵>

「願かけ縄」を地蔵に巻きつけ、願いを託します。願いが叶うと縄を解きます。

「解き縄入れ」にはあまり縄は入っていませんね。

あまりの多くの縄でグルグル巻きで太っている地蔵です。

寺HPによると元禄14(1701)年の建立のようです。

「絵馬」

「しばられ地蔵音頭」

【曼荼羅の庭】

<水子地蔵菩薩>

<庚申塔>

安永3(1774)年銘の庚申塔です。

<水琴窟>

<句碑>

<三猿>

葛西神社でも見ました。

<六地蔵幢>

延宝2(1674)年銘。