善福寺川の崖上、大宮八幡宮北参道に面して、大宮遺跡の標柱と説明板があります。

(標柱)「東京都指定史跡 大宮遺跡」

(説明板)

「東京都指定史跡 大宮遺跡

所在地 杉並区大宮ニ

指定 昭和五十四年三月三十一日

昭和四十四年七月から八月にかけて杉並区教育委員会が実施した発掘調査によって、弥生時代終末期の方形周溝墓三基が近接して発見されました。西側から第一号墓、第三号墓、第二号墓と名付けられました。第一号墓の主体部から軟玉製の勾玉一個とガラス小玉十二個、周溝中から底部穿孔の弥生式土器十個体、第三号墓の周溝中からは弥生式土器二個体がそれぞれ出土しました。

本遺跡で発掘調査 された方形周溝墓群は、都区内で初めての発見の事例であり、方形周溝墓の主体部から豊富な玉類

が出土したこと、主体部上に封土が認められたことは、同時代の墓制を研究する上でも極めて学術的価値が高いものとして注目されています。

平成十八年三月一日 東京都教育委員会」

(説明板)

「大宮遺跡

善福寺川の南崖上に位置するこの地は、大宮遺跡の発掘地です。大宮遺跡は、都内で初の方形周溝墓が発掘されたことで有名です。

方形周溝墓は「方形の四方を溝で囲んだ土器時代の古代人の墓」で弥生時代末期のものとされます。昭和四十四年の発掘作業では三基の周溝墓が発見され、そこから土器や勾玉、ガラス玉等が見つかりました。

特に壺形土器の配列や底に穴をあけた形状(穿孔土器)からこの遺跡が住居跡でなく、尊貴な者(族長=祖神)の墓域、祭祀遺跡であることが判明しました。

当時、善福寺川沿いの低地では水田工作が行われていた模様です。そして対岸の松ノ木遺跡には、多くの竪穴式居住跡が発見されています。つまり川や田んぼを挟んで住居と祭りの場を厳密に区分するという観念が当時から存在していたことを示しています。

この遺跡は、大宮八幡宮の旧社殿地ともほとんど重なり、この一帯が聖域とされていた古代からの信仰がのち大宮八幡宮の創建につながったと思われます。

大宮遺跡は、発掘後埋め戻されましたが、出土品の一部は当宮清涼殿に展示してあります。 大宮八幡宮」

大宮八幡宮参詣道に「鞍掛けの松」と説明板があります。

(説明板)

「鞍掛けの松

この前の道は、大宮八幡宮の参道です。参道に面して、「鞍掛けの松」があります。

この松の名称は、平安時代の武将・源義家(一〇三九?一一〇六)が、奥州遠征の折、この松の枝に馬の鞍を掛けた、という伝承に由来します。この伝承は、『江戸名所図会』(江戸時代の地誌)にも紹介されています。

松そのものは代替りしていますが、こうした伝承が地元に長く語り伝えられてきたことは、この地の歴史の古さを物語るものといえます。

平成十四年三月 杉並区教育委員会」

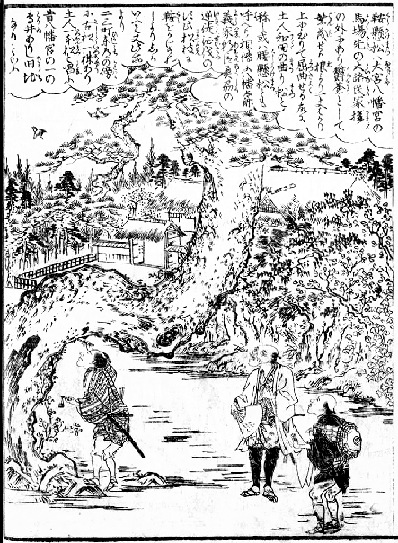

「江戸名所図会 鞍懸松」

挿絵には「鞍掛松は大宮八幡宮の馬場先の大路民家構の外にあり鬱蒼として繁茂せり根より一丈ばかり上に至りて屈曲せる故に土人和田の曲り松と称し或は鞍掛松とも呼べり相伝に八幡太郎義家朝臣奥州の逆徒征伐の頃此松枝に鞍をかけられしよりしかいうと又此所より二三町東道の傍に古松一株あり土人一本松と唱う昔八幡宮の一の鳥居ありし旧地なりという」とあります。

大宮八幡宮参詣道に庚申塔2基、地蔵菩薩像が祀られています。

・宝暦10(1760)年銘の庚申塔

・宝永4(1707)年銘の笠付庚申塔

・正徳2(1712)年銘の地蔵菩薩像

永福稲荷神社裏手の永福寺墓地入口に覆屋があり3基の石塔が祀られています。

中央の五輪塔は、正保3(1646)年銘の杉並区内最古の庚申塔です。

(左) 天和元(1681)年銘の庚申塔。

(中央)正保3(1646)年銘の五輪庚申塔。

(右) 元禄4(1691)年銘の地蔵菩薩像。

(標柱)

「昭和五十九年三月三十一日指定 杉並区指定有形文化財

正保三年銘五輪庚申供養塔 杉並区教育委員会

正保三年銘 五輪庚申供養塔一基

この石塔は、正保三年(一六四六)に造立された、区内最古の庚申塔で、江戸初期の庚申信仰の普及状況を示す貴重なものです。又、五輪塔形式の庚申塔というのも非常に珍しく、中世の名残をみせる「武州多東郡養福寺村」という地方銘を刻んだものとしても数少ないものです。

この庚申塔は、当初、永福一‐二七にあった修験儀宝院(廃寺)持の塚(永福三‐四二)にありましたが、昭和三〇年頃から現在地に安置されています。」