○ 南参道

○ 北参道

○ 正参道

○ 神門内

○ 境内社等

・源義家公お手植松跡

大宮八幡宮の創建は、康平6(1063)年、源頼義凱旋の際、記念の地として、岩清水八幡宮を勧請したと伝えられています。

鎮座地の大宮という地名は、当宮の神域が広大であったことから名づけられたといわれ、明治神宮、靖国神社に次いで23区内で3番目の広さです。

秩父の大宮(秩父神社)、足立の大宮(大宮氷川神社)とともに武蔵国三大宮の一つ「多摩の大宮」、あるいは「武蔵国八幡一之宮」と称されています。

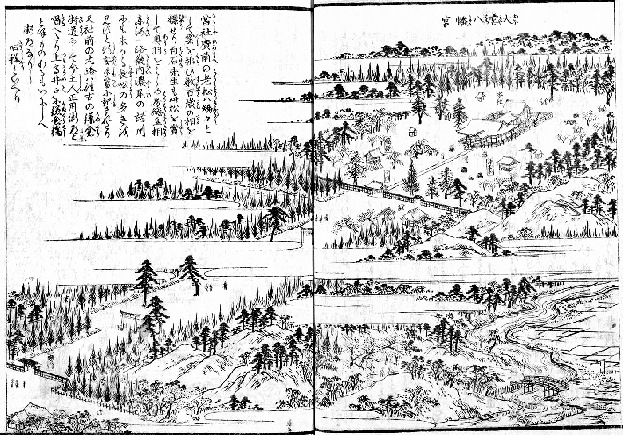

「江戸名所図会 大宮八幡宮」

大宮八幡宮が描かれ、右下に善福寺川が見えます。

「三十六花撰 東京大宮八幡おのこへし 廿九」(二代広重)

「大日本名将鑑 源頼義」(月岡芳年)

前九年の役で、兵が喉の渇きを望むため、源頼義は「八幡」に祈り弓で岩を穿ちます。すると、清水が湧き出したと言われています。

方南通りから境内に入る南参道は、昭和58(1983)年の御鎮座九二〇年記念事業で整備されました。

大鳥居はステンレス製です。

<幸福撫でがえる石>

しめ縄された巨石が「幸福撫でがえる石」です。

小経が「幸福むかえる路」となっています。

<清涼殿>

「幸福撫でがえる石」は「清涼殿」の敷地内に祀られています。

<大宮幼稚園>

「どこから見ても階段のむきが見ている自分の方向になります」

<旧社号標>

旧社号標「大宮八幡神社」。昭和56(1981)年に、ここに移されました。

(説明板)

「この社号標はもと表参道にあったものですが神社名が「大宮八幡神社」から「大宮八幡宮」と変りましたので新社号標の建立を機(昭和五六年九月)に、ここに移設し記念のため保存するものです。」

<諸碑>

<振武殿>

弓道場です。

<赤門(北神門)>

赤門(北神門)は元々正門で御鎮座九百年に現在の位置に移築されました。

改修工事にあたり朱を塗り直す際、「寛政七卯年〜」という書き込みが扉板より発見されています。

<力石> 杉並区文化財

力石石庭があります。

(説明板)

「力石は、江戸時代の頃より、氏子や近村の若者達が当宮に集い力競べの神事をする為に奉納されるもので「担石」又は「磐持石」とも呼ばれています。この力石は明治・大正時代に奉納されたもので現在重さ二十七貫(一〇一キログラム)から最大五十50貫(一八七キログラム)までの力石十四個があります。

杉並区有形民俗文化財」

<軍鶏(しゃも)>

<大宮八幡神社沿革碑>

「大宮八幡神社沿革碑

公爵徳川家達篆額(徳川家第十六代当主)

大正八年九月」

社号標「大宮八幡宮」、一之鳥居、二之鳥居。

<大宮八幡宮境内マップ>

<大宮八幡宮 御由緒と御神徳>

(説明板)

「神社本庁別表神社

多摩乃大宮・武蔵国八幡一宮

大宮八幡宮

御由緒と御神徳

大宮遺跡の存在でも明らかなようにこの大宮台地は古代より神霊の坐す聖域でありました。

社伝によれば第七十代後冷泉天皇の時、天喜年中(一〇五三〜一〇五七)鎮守府将軍源頼義公が奥州兵乱平定の途次、この地で長男の八幡八郎義家等と倶に白雲八ツ幡の瑞祥を見て戦勝を祈願され、平定後の康平六年(一〇六三)源氏の祖神である京都・石清水八幡宮の八幡大神を勧請、当宮が創建されました。

以来多くの人々の崇敬が篤く神域も殊の外宏大でありましたので武蔵国の三大宮の一つ、「多摩の大宮」と呼ばれていました。

源氏一門の徳川家康公も江戸開府にあたり当宮にも参詣、以降歴代の将軍より崇敬され朱印三十石を賜わりました。

御祭神親子三神の御神威により子育(安産)守護、家庭円満、厄難除け、諸願成就の神として信仰が篤く、近年は、神々の記憶とわが国の歴史へ誘う、東京の重心「東京のへそ」・「子育厄除八幡さま」と讃えられています。

なお大宮、方南、和田、松ノ木の各氏子地域の氏神様であります。(以下略)」

<庚申塔>

寛政3(1791)年銘の庚申塔が祀られています。

<大宮八幡社叢>

(説明板)

「東京都指定天然記念物 大宮八幡社叢

所在地 杉並区大宮二の三の一 大宮八幡宮内

指定 昭和八年一〇月

大宮八幡宮の参道や社殿を取り囲む社叢です。昭和八年十月に指定されたもので、指定当初は、マツ(クロマツと思われる)やスギの見事な社叢がみられたとされます。

現在は、ヒノキが最も多く、ヒノキは本殿裏の樹林地に集中しています。全体としてはクスノキやシラカシなどの常緑広葉樹、ソメイヨシノなどの落葉広葉樹の広葉樹の社叢へ変わってきています。しかし、隣接する和田堀公園と一体となった樹林帯は貴重な空間となっています。

平成二三年三月 建設 東京都教育委員会」

<新東京名勝 選外十六景 大宮八幡>

報知新聞社が昭和7(1932)年に「新東京八名勝」を投票で選定、その選に漏れた十六名勝の記念碑です。

<句碑>

<大野とくよ歌碑>

「さまよえる こころ一途に 何を欲す

天上界に 咲く桃の花 とくよ」

<植樹碑>

<阿波野青畝句碑>

「広き野に 霊の清水の あるところ」

(説明板)

「広き野に靈(たま)の清水のあるところ 青畝

当大宮八幡宮は附近から祭祀遺跡が発掘されるなど神代より聖地に相応しいところで、古くは多摩の大宮と称されました。その武蔵野の昔を想望して作られた句。平成元年作。阿波野青畝(あわのせいほ)明治32年生。俳誌「かつらぎ」主催者。」

(標柱)「御神水」と亀の像

<多摩清水乃社>

(説明板)

「多摩清水乃社(水神様)

例祭(多摩清水祭)八月一日(水の日)

延命長寿厄除開運の泉

御神水

水は生きる上で最も大切なもの、常に敬神と感謝の念をもって御神水をお受けになり、ご神徳を戴かれますようお祈り致します」

(説明板)

「御神水

「広き野に霊の清水のあるところ」青畝

当八幡宮は「多摩乃大宮」と称され、その武蔵野の相望して上記の句がつくられ、入口の右側に句碑があります

かつては真清水が渾々と湧き出ていたが、今では周辺の宅地化により水脈が細り汲み上げております(以下略)」

<神泉亭/通仙庵>

茶室が2つあります。

<手水舎>

<御百度踏石/百度石>

路面に埋められている「御百度踏石」と、「百度石」(大正15年)。

<大宮八幡宮>

(説明板)

「大宮八幡宮

当社は古く、江戸八所八幡に数えられた大社です。大宮の名は、広大な境内をもつ社であったことから、社名とも、また鎮座地の地名にもなったといわれ、秩父の大宮(秩父神社)、足立の大宮(大宮氷川神社)と共に武蔵国三大宮の一つ「多摩の大宮」、あるいは「武蔵国八幡一之宮」と称され、令和5(2023)年に鎮座960年を迎えました。

祭神は応神天皇(品陀和氣命)、仲哀天皇(帯中津日子命)、神功皇后(息長帯比売命)の3柱で、当宮に伝わる縁起には、

第71代後冷泉天皇の天喜年中(1053〜1057)に奥州で乱が起き、この乱を鎮めよとの勅令(永承6(1051)年)を受けた鎮守府将軍源頼義と子の義家(八幡太郎)がこの大宮にさしかかると、白雲が八つ幡のようにたなびく瑞祥をみて、八幡大神の霊威を感じ勝利を得ることができた(前九年の役)。この報賽のため康平6(1063)年、この地に源氏の氏神である八幡大神の分霊を京都の石清水八幡宮より戴いて祀ったのが、当宮の創建である。

と記されています。また、和歌山県の熊野那智大社には、貞治元(1362)年12月に大宮の社僧が熊野那智大社に参詣した事を記した文書(米良文書)が伝わっており、その頃から当社に奉仕する社僧が存在したことがわかります。

江戸時代には代々朱印地30石を与えられて、大名や武士たちからも武勇の神として崇敬されてきました。

昭和44(1969)年には、善福寺川に面する旧境内地から、弥生時代の集落の有力者の墓とみられる方形周溝墓3基が発掘されました。方形周溝墓からは、弥生時代後期の赤彩された土器や、集落の有力者が生前に着用していた装飾品と思われる勾玉やガラス小玉が発見されました(昭和57(1982)年、杉並区有形文化財に指定)。また川の対岸の松ノ木遺跡には同時期の住居群が分布することから、この方形周溝墓は松ノ木遺跡を構成していた有力者の墓であることがうかがわれます。

社宝には、木村常陸介・前田孫四郎制札(豊臣秀吉の制令)(杉並区指定有形文化財)・由比正雪の絵額・山岡鉄舟筆の幟・武術練達祈願の額・木造随身坐像(杉並区指定文化財)・境内出土瓦(境内から出土した鎌倉時代の瓦)(杉並区登録有形文化財)などがあります。

令和6年3月 杉並区教育委員会」

(標柱)

「昭和五十七年十一月一日指定

杉並区指定有形文化財

和田堀公園・大宮遺跡方形周溝墓出土遺物

杉並区教育委員会

現在、大宮八幡宮清涼殿並びに杉並区立郷土博物館に保管・展示されている遺物は、方形周溝墓(弥生時代の有力者の墓)内から出土したもので、壺形土器五点、台付土器一点、勾玉一点、ガラス小玉十二点にのぼります。土器類は弥生時代後期のもので彩色・精緻な文様が施文され、区内唯一の出土例である勾玉は、墓の主体部付近で発見されたこともあり、被葬者が生前装着したまま埋葬されたと考えられます。」

(標柱)

「昭和五十九年三月三十一日指定

杉並区指定有形文化財

木村常陸介・前田孫四郎制札

杉並区教育委員会

豊臣秀吉は天下統一に際し、北条氏の小田原城を包囲中、その支配下にあった八王子城を攻撃し、天正十八年(一五九〇)六月二十三日に落城させました。当宮の宝物殿に納められている制札は、その翌二十四日、豊臣家臣木村常陸介・前田孫四郎利長の両部将名で当宮に発給されたもので、境内での殺生、人馬の通行、山林竹木伐採を堅く禁じています。本制札は、豊臣軍によって当宮の保安がはかられたことを示すものとして、又区内に残る江戸時代以前の唯一の制札として、貴重なものです。」

(標柱)

「平成八年十二月二十五日指定

杉並区指定有形文化財

木造随身坐像

杉並区教育委員会

江戸時代中期の大仏師「左近」の作であるこの木造随身坐像は、旧拝殿の階段脇に安置されていましたが、現在は当社の宝物殿に保管されています。本像は若者像と老人像とで対をなし、共に全体的に厚く着色が施され、白色の顔料に朱の唇を描く顔面や衣服の絵柄文様もよく残り、保存も良好と言えます。

また、若者像の体内からは制作年、作者・願主を記した銘板が発見され、本像を制作した背景もよくわかります。美術・技術的にも優れ神社関係の彫像としても貴重な資料です。」

<神門>

門の柱には、

第百二十五代上皇陛下御製「あまたなる人らの支へを思ひつつ 白木の冴ゆる新宮に詣づ」(左)

第百二十二代明治天皇御製「よもの海みなはらからと思ふ世になど波風のたちさわぐらむ」(右)

「男銀杏」「女銀杏」

<菩提樹>

(説明板)

「菩提樹

松平秀康(一五七四〜一六〇七)は徳川家康の次男として生まれ、始め豊臣秀吉の養子となり結城の姓を授かる

後に関が原の戦功により越前藩主に封ぜられ松平秀康と名のる時に清涼院を側室に迎える

清涼院は当宮を崇敬しご参拝の折にこの菩提樹を植樹されたと伝えている」

<山照らしつつじ>

(説明板)

「山照らしつつじ

このつつじは社伝によりますと三代将軍家光公の命により植樹されたものと伝えられております。

江戸時代の境内の様子を新井白石はその書簡の中で「私宅(新宿)より一里余西北の方に大宮と申候で此辺の名社有之候是は衆人群集し候て花を賞し候処に候故春某も罷越し見候・・・」と述べております。

このつつじの満開の頃の様がさながら山を照らす様な壮観さからいつしか「山照らしつつじ」と称されるようになったと云われております。

この由緒からつつじの見頃の五月一日から五日まで執り行われる春の大祭をつつじ祭りとも云います。」

<ひとつばたご>

平成11(1999)年に神宮外苑から移植されました。

<社務所>

<神楽殿>

<宝物殿>

<狛犬>

昭和10(1935)年に奉納された狛犬です。

先代の狛犬は江戸名所図会にも描かれ、境内社前に現存しています。

<社殿>

社殿は昭和40(1965)年に御鎮座九百年を記念し造営されました。

(説明板)

「源義家公お手植松跡

ここは、源義家公お手植松の遺跡であります。

寛治元年(一〇八七年)、後三年の役にて、奥州平定の帰途、義家公は戦捷報賽のため当宮を参拝され、千本の若松を御神域に植樹されました。

享保年間(一七一六〜)新井白石は「大宮の松の如くに長大に見事なるものにて、しかも数多きは見及ばぬ事。」と感嘆したが、往時の巨松(目通り周囲五・四五m)も今は枯損し、その遺株に往昔を偲ぶ若木の松が植えられています。

尚、義家公縁りの鞍掛の松は表参道門前町商店街の中程(旧参道入口)に在ります。」

<共生の木>

(説明板)

「共生(ともいき)の木

榧の木に犬櫻が寄生しています

古代よりの武蔵野の社叢(都指定天然記念物)の中で異なる二つの木が一本の幹で結ばれ扶け合い生きづいている姿は、将に共生(国際協調、宗教協力、相互扶助、夫婦和合等)を示唆しているご神木です。」

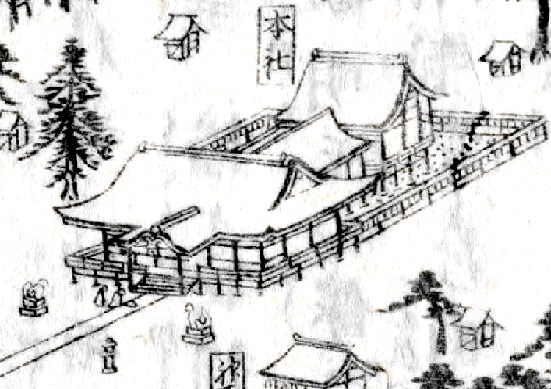

<明和八年銘石造狛犬> 杉並区文化財

本殿前に安置されていた先代の狛犬です。

(標柱)

「平成二十五年二月十三日指定

杉並区指定有形文化財 明和八年銘石造狛犬

杉並区教育委員会

明和八年銘石造狛犬 一対

この拍犬一対は『江戸名所図会』にも描かれており、もとは本殿前に安置されていたが、昭和四〇年に現在地に移された。

台石は三段から成り、阿・呼両像とも上段正面に「奉献」、裏面に「明和八辛卯年冬十一月吉日 願主岩崎所左衛門」と銘が刻まれており、奉納年(一七七一)と願主名が確認できる。

また、屋外に安置されている狛犬では区内で最も古いものである。豊かな体躯と温和な表現が、近世中期の狛犬の特色を示すものであると同時に、この地域の文化・社会組織などを物語る資料として貴重である。」

<若宮八幡神社・白幡宮・御嶽榛名神社>

鳥居の扁額には御嶽榛名神社。

(説明板)

「若宮八幡神社は八幡神(応神天皇)の御子神の仁徳天皇がお祀りされていますが若宮は別宮でもあり、八幡大神の荒神魂をお祀りしているとも云われます。

白幡宮は当宮を創建された源頼義公とその子の八幡太郎義家公のご神霊がお祀りされております。

御嶽榛名神社は当宮氏子内の嶽榛名講の人々によって崇敬されてきたお社です。」

<大宮稲荷神社・大宮三宝荒神社・白山神社>

(説明板)

「大宮稲荷神社は衣食住の神として信仰され、特に当宮と姉妹友好神社の宮城県竹駒神社が合祀されています。毎年、初午祭に氏子・崇敬者より朱幟が奉納されます。

大宮三宝荒神社は竈の神、私どもの生活守護の神として崇敬も篤く、歳末には「大宮三宝荒神様」の神礼を多くの方々にお受け頂いております。

白山神社の御祭神は白山比め神(菊理媛)で五穀豊穣、生業繁栄、開運招福のご神徳があります。」

<神輿庫>

(説明板)

「神輿庫

ここに陳列されている神輿は、当宮の秋の例祭(九月十五日)の折に、氏子内十三ヶ所の神幸所に奉安されて町を巡行する町内神輿です。子供神輿も含めてその数二十八基。この中各地区を代表する神輿十基は例祭当日夜壮観な合同宮入りを行います。社務所」

(説明板)

「神輿庫の由来

子供の御神輿は、大正の平和博覧会に出品されたものであり大御神輿は、同型のものを大正末期に造つたものであります。製作者は、八丁堀の名神輿師秋山三五郎氏 型は「八つ棟」型と稱し、大きさ参尺 高さ八尺二寸重さ壱百五拾貫であります。

秋山三五郎氏の三代目の言によれば、現在では、到底制作できぬ文化財的なものであるとのことです。大宮八幡宮九百年祭より神輿庫に常時安置し、参拝者の稱讃の的となって居ります。

和田睦会の沿革

現在の和田町は、東京府豊多摩郡和田堀之内村大字和田と呼ばれた。大正の初期より農村であった村の青年等が樽神輿を造つて秋祭を祝ったのが起源で睦会が結成された。

大正の中期になり本格の御神輿を造る機運が高まり、数年間積立して資金をつくり、大正末期に宿願の大神輿が出来た。年毎に賑やかな祭礼が催されるようになり、今日に至った。

大東亜戦争の末期に献納の話が出たが、此の神輿は文化財にも等しい立派なものであると云う本会からの建議により献納を免れたと云う由緒ある御神輿である昭和四十五年大修理を行い之を期に氏子の皆様の力強い御支援と御協力とにより隆盛の一途をたどりつつあります。尚之を期に歴代会長の功を皆様に伝え之に記す。」

<大宮天幡宮>