○ 御籾蔵

○ 向柳原籾蔵跡

○ 神田筋違橋内火除地籾蔵跡

○ 深川御籾蔵跡

○ 小菅御籾蔵跡

※記述済の記事を抜粋してまとめたものです。

寛政6(1794)年、大飢饉や大水、火災などの不時の災害に備え、老中松平越中守定信の建議により籾蔵が建てられることとなりました。

深川新大橋の東詰に五棟、神田向柳原に十二棟、小菅村に六十二棟、江戸筋違橋に四棟の籾蔵が建てられ、

毎年七分積金と幕府の補助金とで買い入れた囲籾が貯蔵されました。

小菅に多く建てられたのは、江戸市街と違い火災の心配が少ないこと、綾瀬川の水運に便がよかったこと、官有地であったことなどのためといわれています。

老中松平定信の建議により建てられた江戸市中で一番最初の籾蔵です。

安政3(1856)年に小菅村に移されています。

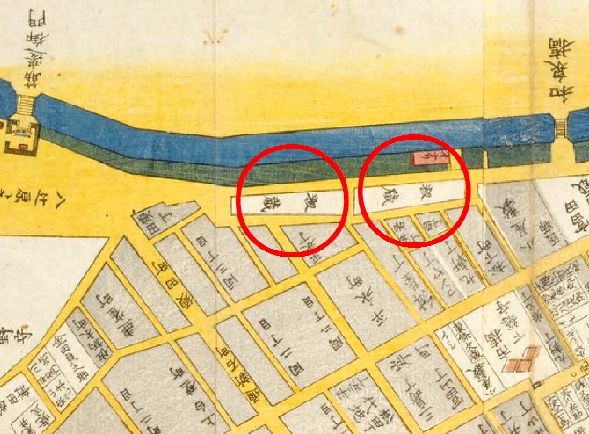

「江戸切絵図」

筋違御門と和泉橋の間の柳原堤に沿って籾蔵が見えます。

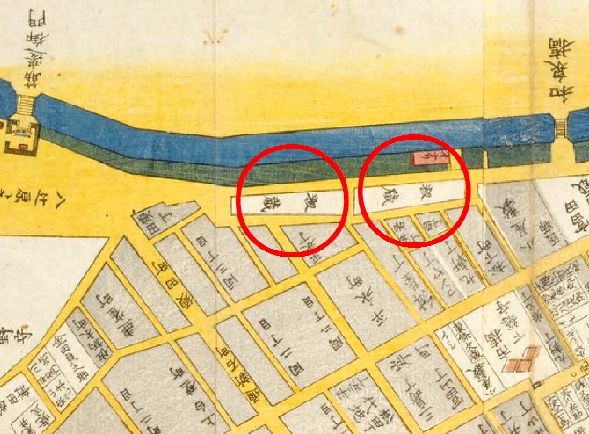

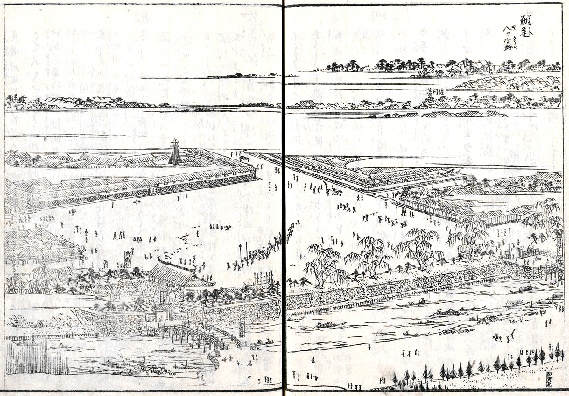

「江戸名所図会 柳原堤」

「柳森稲荷」の南に、小菅村に移される前の籾蔵が見えます。

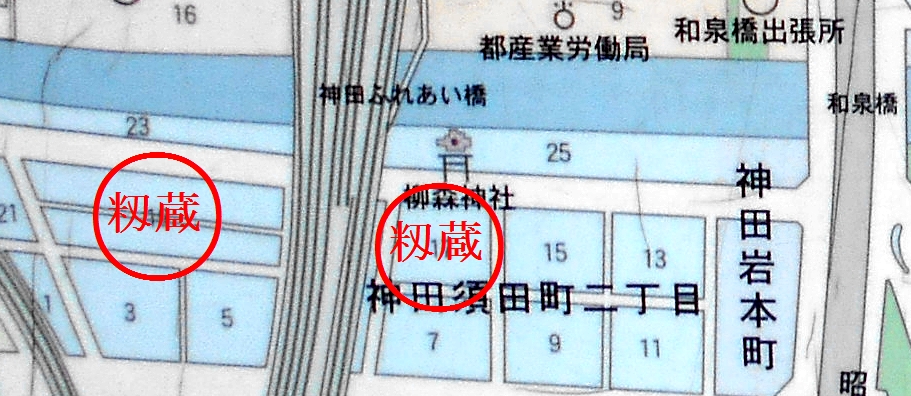

「現在の地図」

現在の地図に、「籾蔵」の場所を記載してみました。

老中松平定信の建議により建てられた江戸市中の籾蔵のうちの一つです。

江戸の中央にあるため安政3(1856)年に小菅村に移されました。

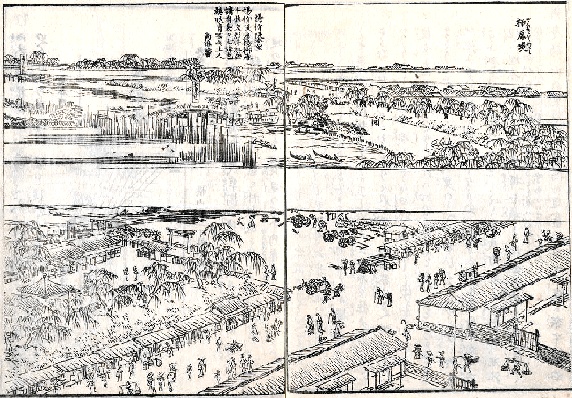

「江戸名所図会 筋違八ツ小路」

柳が植わっている神田川下流に筋違橋、その上流に昌平橋が見えます。

八ツ広路は、火除地を兼ねた広場となっています。火の見櫓が見えます。

昌平橋近くの火除地の建造物が籾蔵でしょうか?

「旧新大橋跡」(江東区史跡)の標柱はありますが、

同じく江東区史跡に登録されている「深川御籾蔵跡」は標柱のたぐいは何もありません。

「深川芭蕉通り」一帯が「深川御籾蔵跡」です。

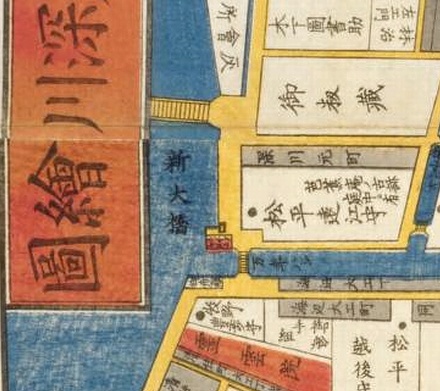

「江戸切絵図」

「新大橋」と「御籾蔵」部分の抜粋です。

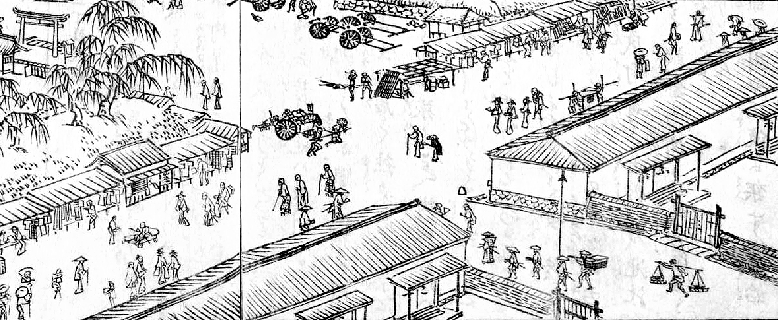

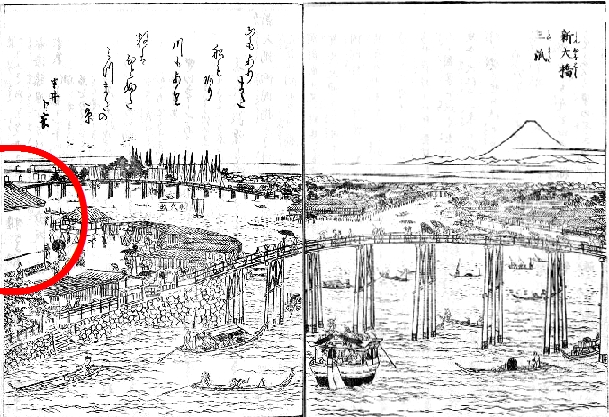

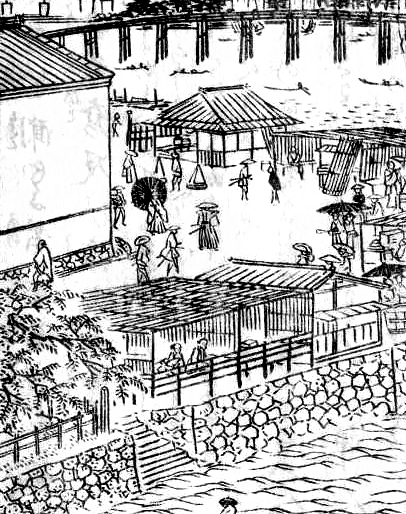

「江戸名所図会 新大橋 三派」

新大橋が大きく描かれ、下流には「永代橋」が見えます。

挿絵左手に御籾蔵が見えます。御籾蔵の右には番所があり、木柵の奥に見張りの役人が見えます。

小菅御殿の跡地に、江戸市中最大の籾蔵がありました。

小林一茶は小菅御籾蔵の句を詠んでいます。

「遠水鶏 小菅の御門 しまりけり」

(閉まろうとする小菅御籾蔵の御門を叩いているような水鶏の声が遠くから聞こえてくる。静かな夏の小菅の夕刻です。)

「小菅御殿と江戸町会所の籾蔵」

現地の各種説明板には、小菅御籾蔵がたいてい言及されていますが、詳細に記されていので引用します。

建築に要した費用は、三万八千両といいますから、一両4万円で試算すると15億円となります。

(説明板)

「小菅御殿と江戸町会所の籾蔵

東京拘置所の広大な土地は、寛永年間(一六二四〜一六四三)徳川家光が時の関東郡代伊奈半十郎忠治に下屋敷建設の敷地として与えた土地(十万八千余坪)で、当時はヨシやアシが茂り、古隅田川のほとりには鶴や鴨が戯れていました。十数代にわたり代官職にあった伊奈氏が寛政四年(一七九二)に失脚するまでの間、八代将軍吉宗公の命により遊猟の御膳所としての「小菅御殿」が造営された場所でもありました。

寛政六年(一七九四)に取り壊された小菅御殿の広大な跡地の一部に、天保三年(一八三二)十二月江戸町会所の籾蔵が建てられました。その目的は、大飢饉や大水、火災などの不時の災害に備えたもので、老中松平越中守定信の建議によるものでした。

深川新大橋の東詰に五棟、神田向柳に十二棟、ここ小菅村に六十二棟、江戸筋違橋に四棟の倉庫を建て、毎年七分積金と幕府の補助金とで買い入れた囲籾が貯蔵されていました。小菅に建てられた理由は、江戸市街と違い、火災の心配が少ないこと、綾瀬川の水運に便がよかったこと、もちろん官有地であることも条件の一つであったろうといわれています。

小菅社倉の建物は敷地が三万七百坪、この建築に要した費用は、三万八千両、まもなく明治維新となり、この土地はすべて明治政府に引き継がれました。」(誤植は修正しました)