目黒不動は、江戸第一の不動霊場で、境内には「独鈷の滝」があり、参詣者の水垢離場となっていました。

富くじでも有名で、目黒不動、湯島天神、谷中の感応寺と合わせて「江戸の三富」と称されました。

門前町で売られていた、粟餅、餅花、目黒飴の他、筍飯が有名でした。栗飯も有名だったようです。

目黒には遊郭はなかったので、目黒詣を終えた江戸っ子は、品川宿へ寄ります。

川柳に詠われています。

「餅花を提げて難所へさしかかり」(品川宿はそのまま通り抜けるのが難しい所)

「餅花が四手の中へ二つ三つ」(言い訳の餅花を持って駕籠に乗り品川宿へ)

「言訳けのおみやを召せと桐屋言い」(言い訳に桐屋の目黒飴をお土産に)

「栄華のうちに粟餅が固くなり」(遊んで翌日になると言い訳の粟餅が固くなりばれますね)

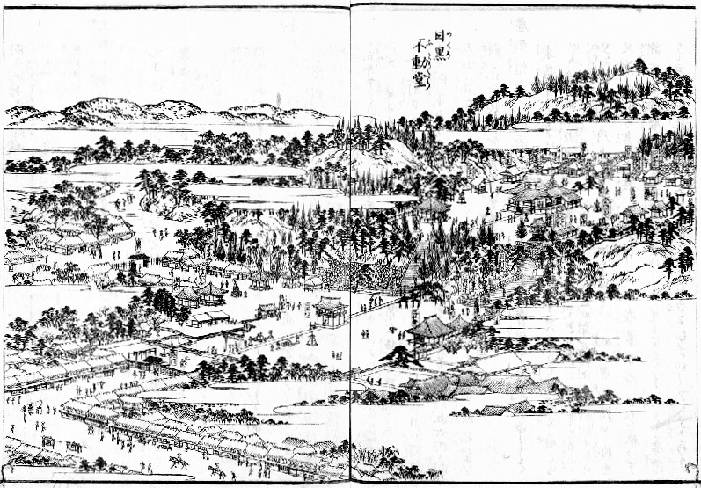

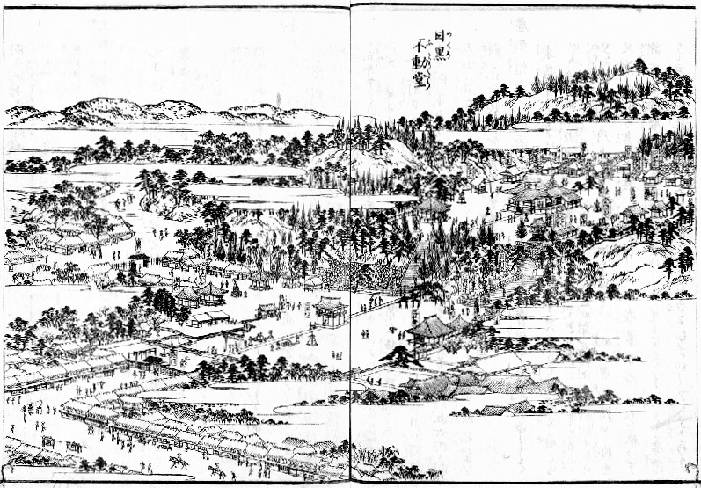

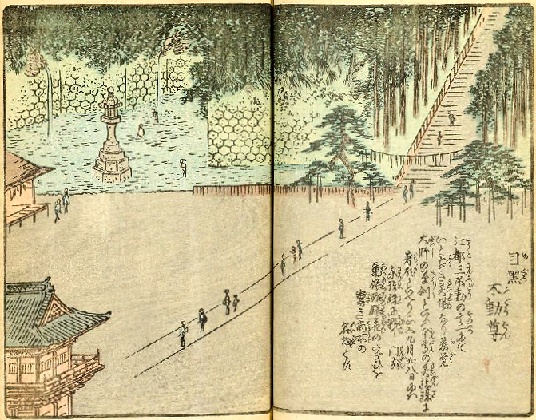

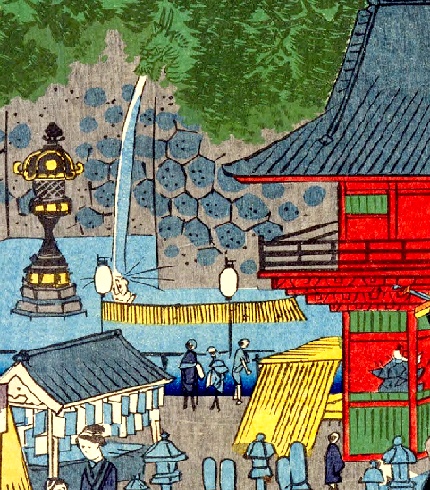

「江戸名所図会 目黒不動堂」

目黒不動堂の全図と、本殿部分の抜粋です。

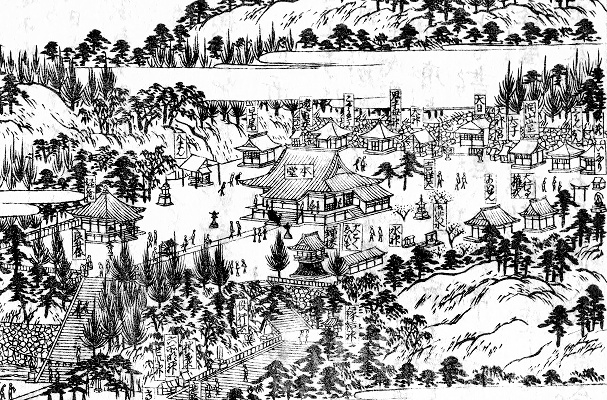

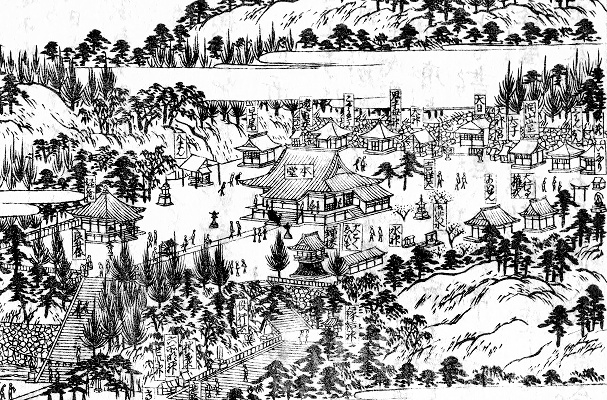

独鈷瀧、垢離堂、前不動堂、勢至堂の部分の抜粋です。勢至堂の位置は現在とは異なります。

大日部分の抜粋です。

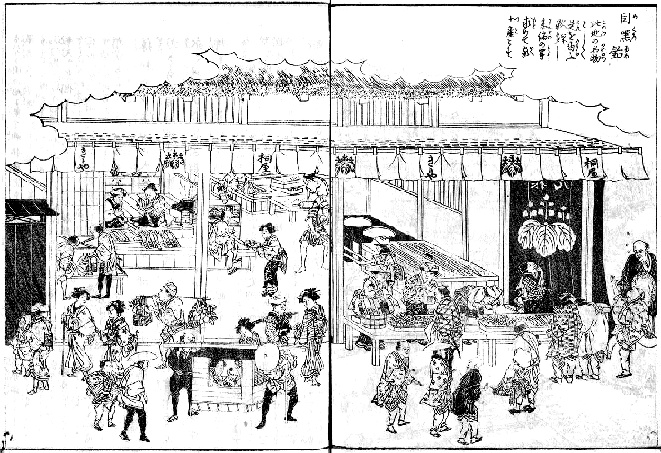

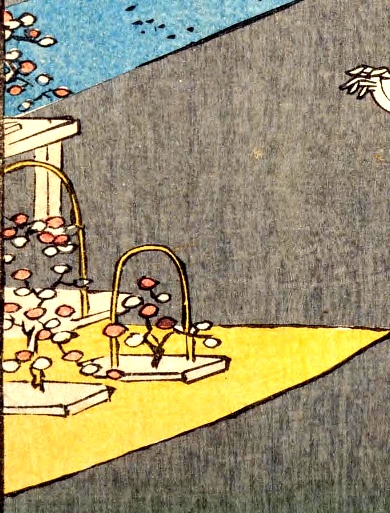

「江戸名所図会 目黒飴」

人気のあった土産物は、餅花、目黒飴で、飴は桐屋が有名でその繁盛ぶりが描かれています。

挿絵に「此地の名物として是を商ふ家多し 参詣の輩求めて家土産とす」とあります。

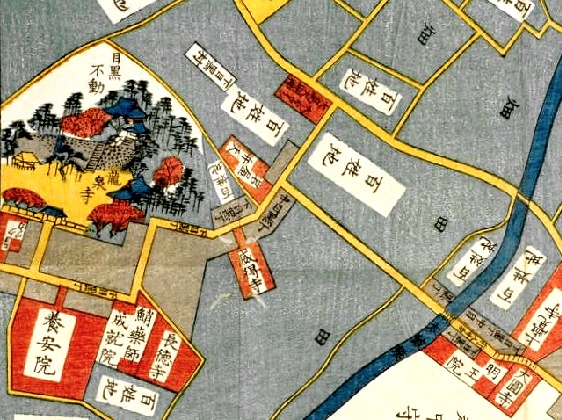

「江戸切絵図」

行人坂と目黒不動部分の抜粋です。

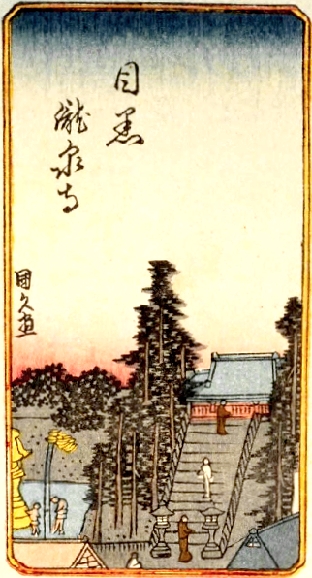

「絵本江戸土産 目黒不動尊」(広重)

挿絵には「江都三不動の其一にていと古き霊場なり慈覚大師の草創といふ本尊の霊験殊に著顕といへり正五九月二十八日には参詣殊に夥し門前粟餅飴餅花のたぐひを鬻き當所の名物とす」とあります。

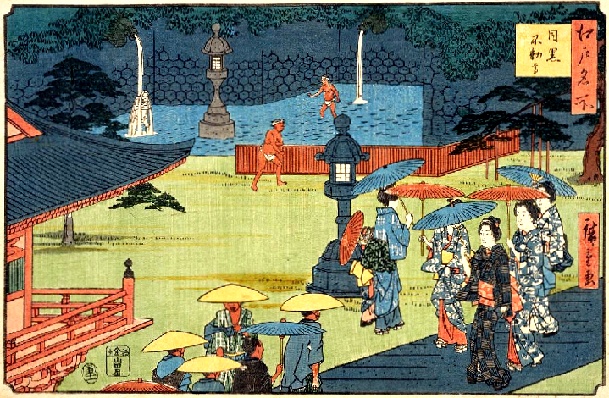

「江戸名所 目黒不動尊」(広重)

滝行中の修験者が見えます。

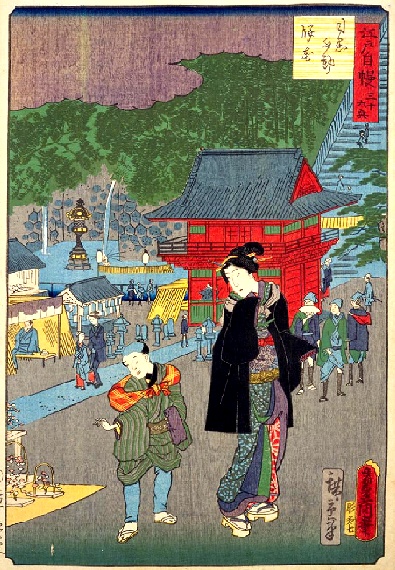

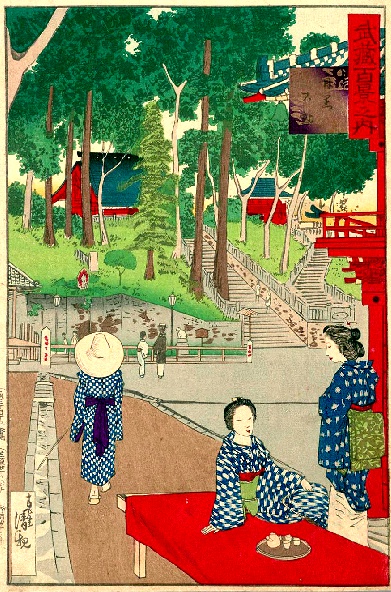

「江戸名所百人美女 目黒滝泉寺」(豊国・国久)

こま絵には独鈷の滝の垢離場が見えます。

茶屋の仲居が硯蓋に料理を盛り、鉄瓶に入れた酒を運んでいます。

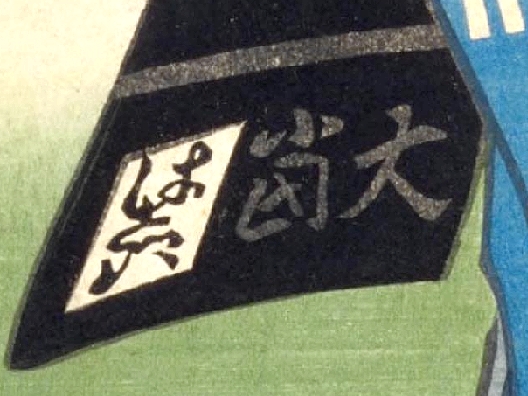

仲居の帯の端には「大當」「はしは」とあります。

「大當」は富くじの日のPRで、「はしは」(橋和屋らしい)は料理茶屋の宣伝のようです。

「江戸自慢三十六興 目黒不動餅花」(三代豊国、二代広重)

餅花は、真粉を黄紅白の3色に練って小枝を飾り、花が咲いているように作ったものです。

餅花が子どもの目線の先に描かれています(2枚めに拡大)。

3枚目は独鈷の滝の拡大です。龍の口から流れ落ちる水、提灯が2つ見えます。手前に手水舎。

仁王門には仁王ではない像が描かれています。

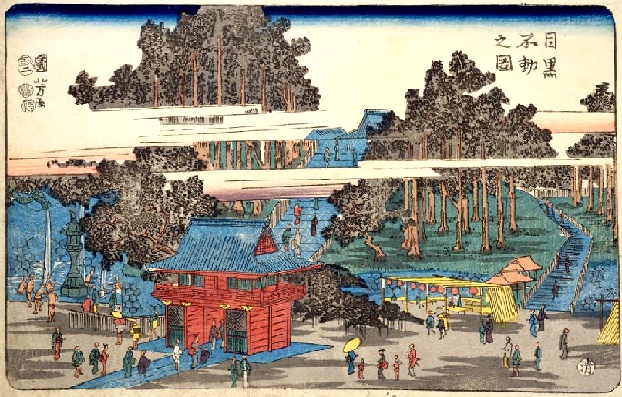

「目黒不動之図」(国芳)

独鈷の滝で水垢離する多くの人が見えます。

男坂、女坂とも描かれています。

「東都三十六景目黒不動」(豊国)

団扇絵です。奥に独鈷の滝や鷹居の松が見えます。

手前には縁起物の柿と餅花が見えます。

「東京名所四十八景 目黒不動乃滝」(昇斎一景 都立図書館蔵)

一組の狛犬(和犬)が見えます。

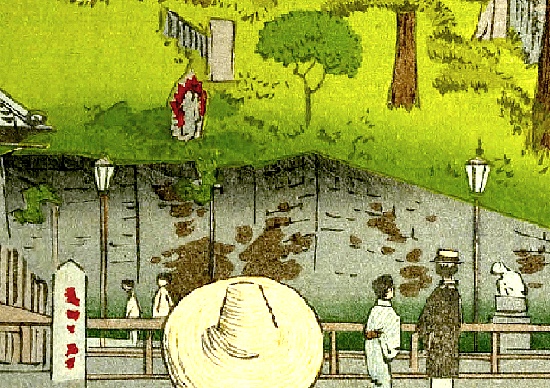

「武蔵百景 目黒不動」(小林清親 明治17(1884)年)

縁台の上には湯呑茶碗が3つあり、3人がそれぞれ楽しんでいるようです。

独鈷の滝の前に街灯が二基あり、明治時代を伺えます。また狛犬(和犬)が見えます。

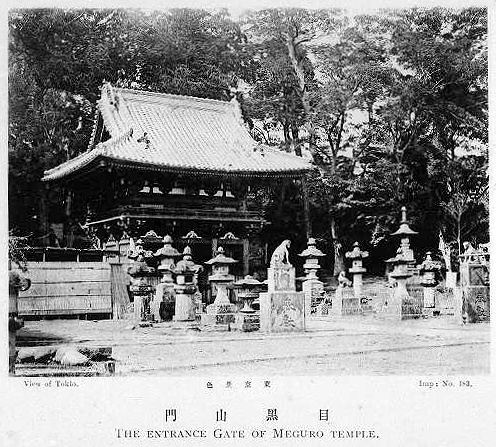

「目黒山門」(東京景色写真版 江木商店 明治26年)

明治時代の目黒不動の参道を見ると、現在の狛犬(和犬)と異なっています。

現在の前不動堂の狛犬(和犬)が同じく前足を揃えて下を向いており、酷似しています。

「筍や 目黒の美人 あるやなし」(正岡子規 明治35年)

明治35年5月4日、正岡子規が古嶋一雄宛に送った書簡の文末の句です。

目黒不動前には、角伊勢・内田屋・大黒屋などが「名物筍飯」として客を呼び、正岡子規ら多くの文人墨客も賞味しました。

正岡子規が筍飯を食べた店のかわいい女中を思い出しての句です。

「目黒なる 筍飯も 昔かな」(高浜虚子 昭和29年)

高浜虚子は、消えゆく名物を惜しんで詠んでいます。

「一日の行楽」(田山花袋 大正7年)

田山花袋は、目黒不動附近のことを記しています(一部抜粋)。

「目黒不動附近

目黒不動はしかし今でも矢張東京郊外の一名勝として、筍飯、栗飯の名所として世に知られてゐる。料理店なども多く、女のなまめかしい聲などもする。それに、此処に白井権八の比翼塚があるので、一種柔らかななめまかしい気分を感ずる。何でも、その墓は門前の茶店でその鍵をあづかってゐて、頼めば見せて呉れる。私も一度見たことがあった。小さな墓で、暗い塀のかげに打潰されるやうになって残ってゐた。

目黒はその他瀧としての名所だ。仁王門の前に、瀧がどう然と蛇の口から瀉下してゐる。夏はそれを浴びに来る人が多い。仁王門を上ると石段がある。石の窟の中に行行者の銅像を安置してゐる。寺は丘の上にあってかなりに大きい。背景を老樹がつくってゐるのも好い。一本大きな見事な松のあったのを覚えてゐる。

寺の名を龍泉寺といふ。」

「断腸亭日乗」(永井荷風 大正8年)

永井荷風は、大正8(1919)年10月9日、目黒不動を訪れました。

「断腸亭日乗(十月九日から抜粋)

小春の空晴渡りぬ。陋屋の蟄居に堪えず歩みて目黒不動の祠に詣づ。惣門のほとりの掛茶屋に憩ひて境内を眺むるに、山門の彼方一帶の丘岡は日かげになりて、老樹の頂き一際暗し。夕日は掛茶屋の横手なる雜木林の間に低くかゝりて、鋭く斜に山門前の平地を照したり。雜木林の彼方より遥に普請場の物音聞ゆ。近郊の開け行くさまを思ひやりては、瀧の落る音も今は寂しからず。大國家の方よりは藝者の三味線も聞え出しぬ。此の地も角筈十二社境内の如く俗化すること遠きにあらざるべし。(後略)」