�@�@���@�Q��

�@�@�@�@�E��������E�G�����

�@�@�@�@�E�S�[���h�|�X�g

�@�@�@�@�E�M�\��

�@�@���@����

�@�@�@�@�E�V���������I�O�\�Z�i

�@�@���@����

�@�@���@�Z�n��

�@�@���@腖���

�@�@���@�J�R��

�@�@���@�O�\�O�ω���

�@�@���@�m����i���_�O�j

�@�@���@�M�\��

�@�@���@������

�@�@���@�두��

�@�@���@�{�a

�@�@���@�O����

�@�@���@��n

�@����6(1678)�N�ɉϐ�l���J�������ŁA��i�R�B�ݔO�ʼn@��^���ƍ����܂��B

�@�O�����Ɍv��i�̈���ɔ@�������[�߂��A��i���Ƃ��Ē����ł��B

�@�u�]�˓����l�\�l腖��v�̑�24�Ԃł��B

�@���̒n�́A�������c�J�����߂Ă����g�ǎ��܂��͓����̉Ɛb�ł���啽���̋��قł����������ՂƓ`�����Ă��܂��B

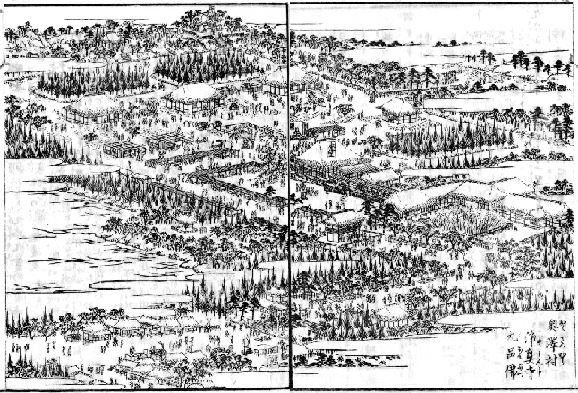

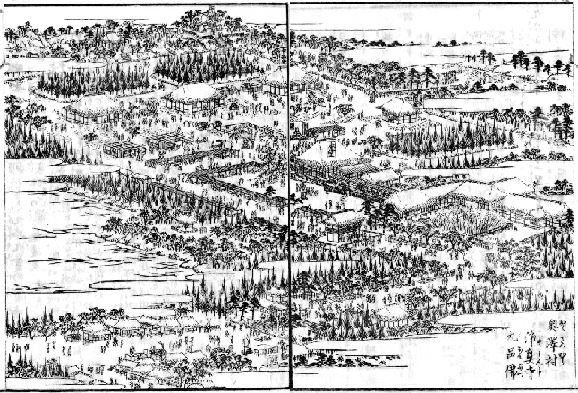

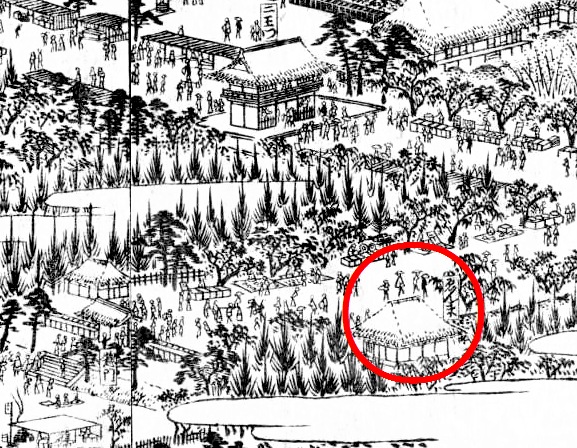

�u�]�˖����}��@���V����^����i�Łv

�@�`����Ă��铰���̔z�u�͌��݂��قƂ�Ǖς��͂���܂���B�m�����{���ȂǍ]�ˎ���Ɍ��Ă��Ă��܂��B

�@腖������Q���̉E��ɕ`����Ă���̂����݂͎Q���̍���ɑ����邮�炢�ł��B

�@�@

�y�Q���z

�i�W���j�u��^���Q���v

�@�@�@

�@

�u��������E�G�����

�@��i�ŎQ���E�G

�@�������N3���I��v

�@�@�@

�@

�@

�u��������E�G��

�@���c�J��ł́A���a59�N���畽��4�N�܂ł̊u�N�ŁA�斯�̊F����Ɉ�����A�e���܂�Ă��鐢�c�J��̊X�Ȃ`���̃��f���ƂȂ�A���͓I�ȊE�G���u��������E�G�܁v�Ƃ��ĕ\�����Ă��܂����B

�u��i���Q���E�G�v�͏�^�������ƎQ�����ӂŗǍD�ȊE�G���`������Ă��邱�Ƃ���A���a63�N�Ɂu��3������E�G����܁v�Ƃ��ĕ\�����܂����B

�@�������͂��̘H

�@�������͂��̘H�Ƃ́A�ʐ�n��̗Ɛ��̎�������j�E�����������߂��郋�[�g���A�U�����Ƃ��Ē�Ă������̂ł��B

�@���̘H�ɂ͋G�߂⎞�̗���ƂƂ��ɕ\���ς���Ñォ�猻��܂ł̂��܂��܂Ȋ炪�����܂��B

�@���̘H������Ƃ��A�l�͂��낢��Ǝv�����͂���Ƃ������ƂŁA���̖���t���܂����B

�@�F�B�ƁA���l�ƁA�e�q�ŁA�v�w�ŁA���邢�͈�l�ŕ����Ă݂Ă͂������ł����B

�@�@��G�@�㓡���s�v

�@�@

���S�[���h�|�X�g���@���c�J�扜��7-33-1

�@����2020���ɂ����āA�����_�����l���������{��\�I�蓙�ɂ䂩�肠��n��̗X�փ|�X�g�����F�ɓh��ւ���u�S�[���h�|�X�g�v���W�F�N�g�v�����i����Ă��܂��B

�@��i����^���Q�������ɃS�[���h�|�X�g���ݒu����Ă��܂��B

�@�u�S�[���h�|�X�g��72���@2022�N2��17���ݒu

�@�@�@�ؗY��ēi�t�F���V���O�j�q�G�y�c�́j�v

�@�@�@

�u�֏e�@�x���K�v

�@����32(1899)�N�ƍ��܂�Ă��܂��B

�@�@�@

�@�Q������ɁA�W��̐Γ��E�Ε�������ł��܂��B

�@�@�@

�@�E����5(1822)�N���̎O�E�ݗ쓃�B

�@�E�M�\�����W�B�����ʁu��i�����v�A�E���ʁu�V�c�r�㓹�v

�@�@�@

�@

�@

�@�E����8(1680)�N���̎O���M�\���B���ʁu���i�M�\���{�v

�@�@�@

�@

�@

�@�E�n����F��

�@�E����12(1672)�N���̍M�\���B

�@�@�@

�@�E���a���N���̑P�����u�̋��{���B

�@�E����11(1814)�N���̑P�����u�̋��{���B

�@�@�@

�@�E����8(1811)�N���̕����M�\�����W�B

�@�@�@

�@�u��i�ŏ������`��v

�@����̝G�z�́u�ʏM��v

�@�@�@

�@

�@

�u�V�������� �I�O�\�Z�i

���V ��i�Łv

�@��m�V���Ђ����a7(1932)�N�Ɂu�V�����������v�𓊕[�őI��A���̑I�ɘR�ꂽ�\�Z�����̋L�O��ł��B

�@�@

�u��i�œ��v

�@�@�@

�@

�i�����j

�u�n���̗R��

�@���R�͂Ђ낭�u��i���v�̖��Őe���܂�Ă��邪�A�����ɂ́u��i�R�ݔO���@�������v�Ƃ����A��y�@�ɑ����A������12���u�i3��6��j�͉��Â̖ʉe��ۑ�����s���L���̕��v�n��ł���B�J�R�͍]�ˎ��㏉���̍��m�u���@��l�v�ŁA�l�㏫�R����ƍj���̎�������6�N(1678)�ɁA�����Ղł��������̒n������A��y�@���˂̌o�T�ł���ϖ��ʎ��o�̐����ɂ���ē�����z�u���A���̎���n�����ꂽ�B�u�]�˖����}�G�v�ɕ`����Ă��铰���̔z�u�ƌ���Ƃ͂قƂ�Ǖς��͂Ȃ����A���a40�N�ɖ{���E�m����Ƃ��������ɉ��C�����B�v

�@�@

�y����z

�@����͎Ԃ��ʍs�ł����ŁA�����������E�ɒ��ԏꂪ����܂��B

�@�@�@

�@

�@

�@�����W�u��^���v

�@�@

�@�Z�n���̑���ɂ͓V��4(1833)�N�Ƃ���܂��B

�@�@�@

�@

�@

�@�]�˖����}��ɂ́u���܁v�͎Q���E��ɕ`����Ă��܂����A���݂͎Q������ɂ���܂��B

�@�@

�@�O�r�̐����F�̋��œn��܂��B���̎�O�ɒn����������̂��̉͌��ł��傤���B

�@�@�@

�@

�@

�@�@�@

�@

�@腖��剤�́A�ΑK������Ƙb���܂��B

�@�@�@

�@

�@�D�ߔk�^���߉�

�@�@�@

�@

�u�Ɋy��y�v�u�勩���n���v

�@�@�@

�u�Ɋy��y�v�u�����n���v

�@�@�@

�����S�u�u���@���C�͂ܐ搶�聄

�@�@

���O�E�ݗ쓃��

�@����F��������Ă���]�ˏ\��u�̎O�E�ݗ쓃�ł��B����4(1821)�N�̑����B

�@�@�@

�@

���֏e�@�x���K��

�@����32(1899)�N�ƍ��܂�Ă��܂��B

�@�@�@

�@

����⸈�

�@�@

�����偄

�@�u�ϑR�a���҉ϐ�l�s�ƋL�ɞH���`�v

�@�@�@

�@

�i�����j

�u�J�R��

�@�����J�R�ϐ�l�̂��������u����B���̂������͏�l�����̂��̂ŁA���p�͍��������l��N42�̂Ƃ��̂��̂ł���B���̑����������Ɏw�肳��Ă���A�������N(1657�N)��l���A�@���̂������O�x�ɂ��A�����Ɍ�p�������������ꂽ���̂ł����āA�×������Y�E��E�J�^�Ƃ��ĂЂ낭�M�����߂Ă���B�Ȃ��A�J�R���ł́A��l�̂������ɓ��閈�������̊J�R���ɊJ�����āA�ߌ�ꎞ���@�v�Ƃ��@�b�y�юʌo���Â���Ă���A��ʂ̕��̎Q����]��ł���B

�@��l�͌��\7�N(1694�N)10��7���A��N���\���ɂĎ��₳�ꓖ�R�̐��k�ɂ��̌�_������B�v

�@�@

���萅�Ɂ�

�@�萅���ɂ͎���́u���_�ԁv�����܂�A

�@�萅���̌����ɂ͓`���̍두�̃I�u�W�F�������Ă��܂��B

�@�@�@

�����q�n��������

�@�u���q�i�q��j�n������������|�v

�@�@

����募�{�n����

�@�@

�@�W���u�ό���l�J�R���v

�@��l�̂������ɓ��閈�������̊J�R���ɊJ������܂��B

�@�@�@

�@

�@�ΊK���ɂ́u�����O�E�O�ԎD�����{���v�i����14(1881)�N�j������܂��B

�@�ω����͉���_�Ђ̑O�X��̖{�a�Ŗ������ɏ�^���Ɉڒz����Ă��܂��B

�@�@�@

�@

�@�O�\�O�̂̊ω���F�Q������ł��܂��B

�@�@�@

�@���a5(1930)�N�����̔n���ω���������܂��B

�@�@�@

�@���u�@�ӗ֊ω����v�^�E�u���ω����v

�@�@�@

�@�u���_�O�v�ƌĂ�Ă���m����i�O��j�ŁA����5(1793)�N�̌����ł��B

�@�G�z�́u���_��v�Ƃ���܂��B

�@�@�@

�@

�@

�@�u�����͎m���v�^�u���_�v�u���_�v�i����3(1806)�N�����j

�@�@�@

�@

�@

�i�����j

�u�m����

�@�d�����d�Ȃ�m����i�R��j�͕ʖ��u���_�O�v�Ƃ��Ăꊰ��5�N(1793)�̌����ł���B

�@��̐m�����A����Ɉ���ɔ@���ƃj�\�ܕ�F�������u����Ă���ق��A���_�E���_�̑��������āA����S�̂̈��S���Ӑ}����Ă���B�v

�@�@

�i�����j

�u���_���i�m����j����̃j�\�ܕ�F

�@���R�ɎQ�w�����l�X�́A���̍���Ɉ��u���Ă��鈢��ɔ@���ƃj�\�ܕ�F�Ɍ}�����āA�O�����ւƑ����^�Ԃ��ƂɂȂ�B���Ȃ킿���_�̖�����͑����̏��i�ފ݁j�ł��邱�Ƃ������Ă���B���̍���͊����N�Ԃ̌����ł���B���R�̓`�������s���ł���u�j�\�ܕ�F���}��v�i���ʂ��Ԃ�j�͖��`�������Ɏw�肹���A���̍���̃j�\�ܕ�F�́A���}�̐^�����������Ă��邱�ƂɂȂ�B�v

�@�@

�@�M�\���S��Ɓu�ޗ��������v�ł��B

�@�@

�@���\3(1690)�N���A����4(1719)�N���A���\17(1704)�N���A����6(1721)�N���ƍM�\�������т܂��B

�@���\17�N3���ɕ�i�ɉ������Ă��܂������\17�N5���Ƃ���܂��B

�@�@�@

�@

�@

�@

�@�{�s���������y�ۂň͂܂�Ă���ꏊ��Ƃ��A���̓����ɐm���傪�����Ă��܂��B

�@�m����̉��ɁA�W���u���V��Ձv�����Ă��Ă��܂��B

�@�@�@

�i�����j

�u����

�@�������ӂ̓y��͂��̒n�����ĉ����ł������Ƃ�����̖��c��ŁA���q���ɂ�����z��w��u�y�ہv�̌`�Ԃ��������̂Ƃ��ċM�d�Ȏj���ł���B�����ɂ͌Ö������A�J���i�V�R�L�O���j�̑�͐������S�N�ȏ�A�܂��g�`�E�����}�L�E��������уC�`���E�i�V�R�L�O���j�A�ȂnjÑ������A�˂ɎQ�q����l�X���₦�Ȃ��A������̖ʉe���c��������ł���B

�@�Q���E�y��E腖����E�m����E���O�E�J�R���E�{���E�O�����E���@�E�H���Ȃǂ����鎵�������̊��������m�[�Ƃ��Đ����Ȃ����@�ł���B�܂�����S�̂��Ɋy�����̗l���Ɍ`�ǂ��A��ɎO�Z�̊肢�ɑ����āA����3��6��A�O�����e���ے��O�\�Z���A�{���P���L���O�\�Z���A����ɎO�����Ɩ{���̂������O�\�Z�ԂƂ����悤�ɍו��ɂ킽���ĉ����ɂ��Ȃ��������Ă͂߂��A�����Nj�i�������ɕ����͂��юQ�q���������Ȃ�A������y�̐M�S�邱�Ƃ��ł���Ƃ����肢���������Ă���̂ł���B���̂悤�ȗ̋���͎��͂̕ω��ɂƂ��Ȃ�����Ɏ����Ă䂭�s���̌���̒��ł���߂Ă������Ȃ��̂ł���B�����Ƃ����̕��v���i���ۑ��������ƔO�肢�����Ă��鎟��ł���B�v

�@�@

�@�����͕�i5(1708)�N�̐���ł��B

�@�@

�i�����j

�u���O

�@�m����Ƃ͑ΏƓI�ɁA����Ȍ��z��@���������O�͊֓��ł������̗_�ꍂ���A��i5�N(1708�N)�̌����ł���B���W�͕������Ɏw�肳��Ă���A���Ɏc��[��̖��ƒJ�����̌��c���j�e���̂��߂ɒ�������i��i5�N�j���R�Ɋ�i���ꂽ���̂ł���B�܂��O�̎l���ɍ��܂ꂽ�\�j�x�͍�ҕs�ڂł��邪�A����Ƃ��ē��ɗL���ł���B���N��A����茳�U�ɂ����āA����̏��ɉ��߂̎Q�q�҂łɂ�����Ă���B�v

�@�@

�@�����̎Q���E��Ɂu���c�J�旧�두���v������܂��B

�i�W���j�u���c�J�旧�두���v

�@�@�@

�@

�@�@�@

�i�����j

�u�두�ɂ���

�@�두�i���a�l�\�O�N��������A��̉ԂɎw��j���m�����ȁn�͗z�̓����鎼�n����ɐ����鑽�N�����{�Ŏ��`�������A�����`�O���Z���`�̌s�ɏ����̉Ԃ��炩���A���̌`�����ł����̎p�Ɏ��Ă���Ƃ��납�炱�̖��O���������̂Ǝv���܂��B

�@����ł͑吳�̖����܂ŋ�i�����ӂ̉���c��Ɏ���������ɂ́u��̒J�v�E�܂��n�����̖ڍ��掩�R���u�ɂ́u�두�J�v�Ƃ��������̒n��������܂����B���̍두�ɂ܂��ߘb���������`�����Ă���܂��̂ł��̈����Љ�܂��B

�@�u�������㐢�c�J���g�Ǘ��N�ɂ́A�Ɛb�̉�����啽�o�H��̖��ŏ�ՕP�Ƃ������������������ė��N�̈�����g�ɎĂ������A�Â����炢�鑤���B���A������˂���ŏ�Ղ��s�`�������Ƃ���ʍ������������̂ʼn�������ꂽ�B�߂���Ղ͗c�������爤�炵������̋r�Ɉ⏑�����т��A���e�̏Z�މ����ɕ������B���܂��܉���镍�߂Ŏ�����Ă������N��������˗������Ƃ���r�Ɏ莆������ł������̂ŊJ���Ă݂�Ə�Ղ̈⏑�ł������B���N�͋����ċ}���ŋA�ق������Ƃ����łɒx�������B����̎˗����ꂽ�ꏊ�����{�̑����͂��A�₪�č�Ɏ������ȉԂ������̂ł��B�@�@���c�J��v

�@�@

�i�����j

�u�T�M�\�E�i�두�j

�Ԃ������l�͂����Ɩ��O�ɂ��Ȃ����Ă��܂��T�M�\�E�B

�Ԃ����̃T�M���H�����L�����l�q�ɂ�������Ȃ̂ł��̖��O�����܂������A�����3������ԕق̂�����1���ŁA�����ȐA���ɓƓ��̐O�قƂ�����̂ł��B�����Ђ͗ΐF��3������A�Ԃ̂�����ɒ����������o���܂��B�n���ɏ����ȋ���������A�Ԃ̍����琔�{�̙��Z���̂��A���̐�ɐV�������s������A�ɐB���܂��B������̋�͂Ƃ������|�i�������܂��B

�T�M�\�E�̎����n�́A���ݏ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A�����ɖ{�B�`��B�̒�n�̎��n�ɐ����A�H���A���̃��E�Z���S�P�ށA�~�~�J�L�O�T�ނȂǂƂƂ��ɐ��炵�Ă��܂��B���Ă͐��c�J��ɂ��������������ƌ����Ă��܂��B�Ԋ���7�����{?

9����⡂ŁA�n��ɂ���ĈႢ������A��ɍs���قǒx���Ȃ�ƌ����Ă��܂��B

�@�݂ǂ�Ƃ݂������S����

�@�����Βn�ہ@�ʐ�����Ǘ��������v

�@�@

���g���x�m����聄

�@�두���r�g���x�m���̋�肪����܂��B

�@�u�V�ɂ����́@�두�̓V���Ă@�x�m���v

�@�@�@

�u�s�V�R�L�O���@��i���̃C�`���E�v

�@�@�@

�@

�@

���A������̔聄

�@�u�|���悹�� �����t�����Ԃ���ǂ̎� ��܂������ڂ� ���Ȃ邻�̗t���v

�@�@�@

��������

�i�����j

�u������

�@�吹�ߑ��̌���Ō�A���ɗ�q�̌`���Ƃ��āA���̌䑫�ɑ��āA�ڑ����ɂ��l�X�͒��S���̐����������B��l�Ōエ�悻�Z�S�N�A�������n�܂�A���ꂪ�L�͂ɂ����Ȃ���܂ł̉i���N���A�����Η�q�͏d���p����ꂽ�̂ł���B���R�̕����̒����ɐ畟�֑��i�@�ցj��������Ă��邪�A�������Ă���B�V�۔N�Ԃ̂��̂ŁA�ߔN���̓y����C�����B�v

�@�@�@

������v�Ғn����F��

�@�@

���ԋ��{����

�@���N5����3���j���ɉԋ��{���s���Ă��܂��B

�@�@

�����a�̓���

�@����u�������ρv�ƍ��ށu�a�v�ƍ��܂ꂽ�Δ�ł��B

�@���a40(1965)�N�̌����ł��B

�@�@�@

���͌��d�C�t�聄

�@�u�䍑�ŏ��̃q�}�������j�ҁ`�v

�@�@

�����끄

�@�u�{���i����a�j�v�O�́u����v�ł��B

�@�@�@

���{���i����a�j��

�@�G�z�u����a�v

�@�{���̎߉ޔ@�����i���10(1760)�N�Č��j�͓����s�������ł��B

�@�@�@

�@

�@�@�@

�@

�@

�u���т鑸���v

�@�@�@

�u�܍��v�ґ��v���c�J�敶����

�@�@�@

�u��i�i������ۂ�j�v�����̂��L�����ł��B

�@�@�@

�i�����j

�u�{��

�@�{���ɉϐ�l�䎩��̎߉ޖ���@���i�������j�����u���A���R��j���ω���l��A���\11�N(1698�N)�O�����Ƃ��ǂ��㓏�����B���ɉω�����Ə̂����A�Y��s�d�Ȃ銝�Ԃ��̑�a�ł���B�ߎ��A���̖̂ʉe���̂܂܂̓����ɑ�C�z�����������B

�@�{���͂܂��u����a�v�Ƃ������A��y�i�ފ݁j��\�ۂ���O�����ɑΔ䂵�A���ʂ����q�y�i���݁j������킷�B���R�Ɠ��̍s���ł���u���}��i���߂Ԃ�j�v�́A���̖{���i���݁j�ƎO���������̏�i���i�ފ݁j�Ƃ̂������ɋ��������A����ɕ��ƃj�\�ܕ�F���A���}�E�����E�җ���3���s��������̂ł���B�v

�@�@

�@��i�̈���ɔ@�����͓����s�������Ɏw�肳��Ă��܂��B

�����i����

�@���i�����ő����ߘa�Z�N����N�ԁA��J�����i�C�U���j�ł��B

�@�@�@

�@

�@

����i����

�@�@�@

�@

�����i����

�@�@�@

�@

�i�����j

�u��i���ƎO����

�@�ϐ�l�i1617�`94�j�́A�O���s�҂Ƃ��Ĉ��̍��m�ł���ƂƂ��ɁA�܂����ɒ����ɏG�ł��A���̒������ꂽ�����������ɂ���B�Ȃ��ł��A18�Ŕ���A51�̂Ƃ������������[�̈���ɔ@�����i��i���j�͏�l�L���̌����Ƃ������\��ŁA����O�����v�̑����䕧���ł���B��̂Ƃ��������̎w��������A��i���i�����j�E���i���i�E�j�E���i���i���j�̎O�̂����i�O�����j�ɂ��ꂼ��O�̂����u���Ă���B

�@��i���̂����A��������i�㐶���A�E����i�������A������i�������Ƃ���B���i���A���i���Ɠ��l�ŁA���������Ĉ���ɂ��܂ɂ́A��i�㐶���牺�i�����܂ŋ�̖�������A���ꂼ���̈ʒu����ш�_���قȂ��Ă���B�Ȃɂ䂦�Ɉ���ɂ��܂ɋ�i�̍��ʂ�����̂��A��ɂ͎������̏�y�����M�̉ߒ��E�i�K���A��ɂ͔O���ɂ���ď���鎄�����̐S�̗l�Ԃ������A�O�ɂ͉����l��������̋@���ނ����̂ł����āA���������O���M�ɓ���Ƃ��̓��@����A�i�X�O���ɂ���Đg�ƌ��ƈӂ̎O������Ă䂫�u������ΔO���̌����莀�ȂΏ�y�ɂ܂���Ȃ�ƂĂ������Ă����̐g�ɂ́A�v���������Ƃ��Ȃ��v�Ƃ����O���O���̐S���Ɏ��铹�������������̂Ƃ������Ƃ��ł���B���s�{���̏�ڗ����i��̎��j�ƂƂ��ɂ킪���ɂ����铌���̋�i�����̑o���ł���B�v

�@�@

�i�����j

�u���}��i���߂Ԃ�j

�@���R�ɂ́A�Ђ낭�u���߂Ԃ�v�̖��Őe���܂��s��������B����͎O�N���Ƃɕ�C����鈢��ɔ@���j�\�ܕ�F�u���}��v�̂��ƂŁA���`�������Ɏw�肳��Ă���B

�O���Ǝ҂��ՏI�̗[�x�ɁA����ɂ��܂��j�\�܂̕�F���܂����������Đ�����y��育���}�ɂȂ�Ƃ����A��y�̋������s���ɂ������̂ŁA���̓��͎O��������{���ւ̌�����M�҂̕��X����F�̂��ʂ����Ԃ��čs�����鑸�����܂����l�ȋV���ł���B

�@���̂��߂Ԃ�́A�O�N�Ɉ�x�̍s���ł���A5��5���̌ߑO11���E�ߌ�4����1��2�Ƃ߂���B�֓��ɂ����ẮA���R�݂̂̍s���ł���A���Ј�x�䌋������Ƃ��������߂���B

�@�Ȃ��A���N8��16�����R�̖@����ʌ��J���Ă���̂Ō䗈�ς��������B�v

�@�@

�i�����j

�u�O�����C��

�@���\11�N�`12�N�ɂ����������ꂽ���̎O�������A�����E�吳�̒n�k�̍Ж�ɂ��r��ȑ��Q�������A���̂Ǖ�C�������A���a58�N10��7���ϐ�l�̑�290�N���̏����ɍۂ��A��C���H���������Ȃ��A�n�������̗̈e���Č������B

�@��i�̈���ɔ@��������J���Ă���̂́A��뎛�i��ڗ����j�Ɠ��R�݂̂ł���i�s�L�`�������j�B�v

�@�@

�����牤����

�i�����j

�u���牤��

����i�����傩�j���́A�I���O�O���I�̃C���h�̉��ŁA�����������Ƃ��A���߂̋��ɂ�荑���ɗՂ݁A���̉��������ɖ������Ƃ�����B�C���h�e�n�ɍ����c��ߑ��̈�Ղɑ����̐Β����������Č����̐��������ꂽ�B�����̃C���h�̍����́A���̐Β��̓����̖@�ւł���B���R�̉����́A���{�l���ł���A�V�۔N�Ԃ̂��̂ł���B�v

�@�@�@

��������終̋�聄

�@�u���Â��Ȃ� �͖����䂫 �͂��͂��Ƃԁ@��絁v

�@�@�@

���V�c�����A����

�@�@�@

�@�u�J�R����l��_�v

�@�@�@

�@�u�{���@�ΚԌ������{���i����12�N�j�i���j

�@�@���i�����j

�@�@�{���i����֎����i�E�j�v

�@�@